Lesegewohnheiten ändern sich mit dem Medium, sie erfordern einen eigenen Zugriff auf das Rezipierte. Deutlich wird das am Hypermedium Smartphone, das heute eine »agency« ermöglicht, die Sinnesdaten in rasender Geschwindigkeit erschafft, sendet, empfängt, berechnet und sie auf dem Interface seiner User:innen als Post innerhalb eines Feeds in Erscheinung treten lässt. Welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit wir uns zu mündigen User:innen erziehen können und uns nicht in der Schnelligkeit der Posts verlieren, fragt Patricia A. Gwozdz (zuletzt bei Velbrück Wissenschaft erschienen: Homo academicus goes Pop) in ihrem Beitrag für das Velbrück Magazin. Darin untersucht sie »Die Instagram(m)atisierung des Geschmacks« und skizziert ausgehend von Walter Benjamin eine »Kritik der digitalen Urteilskraft im Zeitalter ihrer algorithmischen Reproduzierbarkeit.«

Patricia A. Gwozdz

Die Instagram(m)atisierung des Geschmacks

Zur Kritik digitaler Urteilskraft im Zeitalter ihrer algorithmischen Reproduzierbarkeit

Wir schließen die Augen und spitzen die Ohren. Aus dem Off ertönt eine Stimme, die uns eine Geschichte unter streng zeitlichen Vorgaben der Sendeanstalt erzählt. Die Instruktionen sind klar vorgegeben: »– Also vergessen Sie nicht: zwanglose Vortragsart! Und auf die Minute schließen!« (Benjamin 1991: 761-763, Bd. II/2) Der Vortragende, dem Diktat der Zeit unterworfen, liest so schnell, dass er sogar Zeit akkumuliert. Statt der Stimme verbleibt ein Rauschen. Er kehrt zu Tisch und Mikrofon zurück und dekomponiert unter der »sechzigfachen Geschwindigkeit« des Sekundenzeigers das Manuskript: »Hatte ich mich jetzt im Tempo vergriffen?«, schießt es noch durch den Kopf. Doch »nun begriff ich das Ausbleiben des Ansagers« und »im gleichen Augenblick umfing mich die Stille, die noch eben wohltuend gewesen war, wie ein Netz. In dieser, der Technik und dem durch sie herrschenden Menschen bestimmten Kammer, überkam mich ein neuer Schauer, der doch dem ältesten, den wir kennen, verwandt war. Ich lieh mir selbst mein Ohr, dem nun auf einmal nichts als das eigene Schweigen entgegen tönte. Das aber erkannte ich als das des Todes, der mich eben jetzt in tausend Ohren und in tausend Stuben zugleich hinraffte.« In dieser Todesnähe, in der sich »unbeschreibliche Angst« vor dem Off mit »wilder Entschlossenheit« paart, stellt sich Rettung ein: »Retten, was noch zu retten ist«. Doch im erinnernden Eindruck des Radiohörers verbleibt lediglich: »Es war sehr nett.« (ebd., S. 763)

Die Stimme, die uns aus dieser unbeschreiblichen Angst aus dem durch die Technik bestimmten Raum entgegen tönt, ist diejenige Walter Benjamins. In seinem Hörspiel Auf die Minute beschreibt er die Praxis eines Fast Telling, das beim Zuhörenden als Fast Listening zurückbleibt. In den medialen Verschränkungen der Kulturtechniken des Erzählens, Zuhörens, Schreibens und Lesens entwickelt Benjamin ein Fast Reading, das mit »korrespondierenden Sinnesdaten« operiert und sich nicht der »Tyrannei der Minute« unterwirft (Benjamin 1991: 670, Bd. IV/2). Allerdings geht es dabei nicht darum, das Lesen unbedingt zu verlangsamen, sondern ein »notwendiges Tempo« mit dem Medium auszuhandeln, das eine »Schnelligkeit im Lesen oder Schreiben« konditioniert, und zwar als ein »Bemühen, die Gabe, den Geist an jenem Zeitmaß teilnehmen zu lassen, in welchen Ähnlichkeiten, flüchtig und um sogleich wieder zu versinken, aus dem Fluß der Dinge hervorblitzen.« (Benjamin 1991: 209, Bd. II/1) Benjamin erzählt seine Geschichten stets mit Medien über Medien, niemals jedoch gegen sie. Memory skills bestimmter Lesetechniken werden nicht überschrieben oder ersetzt, sondern im Umgang mit den neuen Medien gerettet (vgl. Gwozdz 2011). Jedoch nur unter der Bedingung, das man mit ihnen neu zu spielen weiß: Das Künstlerische muss im neuen Medium wachgerufen werden.[1]

Das Hypermedium Smartphone ermöglicht heute eine »agency« (vgl. Latour 2005: 52f.), die korrespondierende Sinnesdaten erschafft, sendet, empfängt, berechnet und sie auf dem Interface seiner User:innen als Post innerhalb eines Feeds in Erscheinung treten lässt. Die mediale Inkorporation dieser agency kann mit Benjamins urbanen Lesermodellen veranschaulicht werden: Der Passant keilt sich in die Menge ein und bewegt sich im homogenen, beschleunigten Rhythmus der Masse; der Flaneur hingegen entschleunigt im Schildkrötengang beim Betrachten der digitalen Passagen; der Sammler schließlich selektiert und archiviert, was Passanten und Flaneure durch ihre Schnelligkeit oder Langsamkeit zurücklassen oder übersehen/lesen (Gwozdz 2011: 72-93).

Die Frage, die es zu stellen und im Hinblick auf eine Kritik der digitalen Urteilskraft im Kontext ästhetischer Geschmacksbildung zu erörtern gilt, soll in diesem Aufsatz anhand eines plastischen Beispiels erläutert werden: der digitalen Erzählkultur in kleinen Formaten auf Instagram. Die zentrale Frage dieses Aufsatzes lautet, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit wir uns zu mündigen User:innen erziehen können, die für ihren lesenden Geist ein digitales Zeitmaß gestalten, das sich nicht in der Schnelligkeit der Posts verliert, sondern das Flüchtige aus der Versenkung der digitalen Dinge herausfischt. Um sich zunächst der Kunst des Kleinen im miniaturisierten Digitalen anzunähern, gehen wir nicht von einem rein literaturtheoretischen Gattungsmerkmal aus, sondern kennzeichnen das Erzählen en miniature als memoriale Praxis im Umgang mit Texten und Bildern, die bereits in den medienhistorischen Umbrüchen der Massenpresse im 19. Jahrhundert ihren Ursprung hat. Durch sie wurden kleine Erzählformen als Kunst der Auslassung und des Konzisen neben dem seriellen Erzählen des Romans, der Glosse, dem Bericht oder Kommentar etabliert (vgl. Gamper/Mayer 2017). Der aufmerksame Beobachter der amerikanischen Massenkultur des 19. Jahrhunderts, der französische Politiker und Historiker Alexis de Tocqueville, konstatierte daher bereits treffend, dass die »littérature de siècles democratique« eine Literatur des Kleinen sein werde, weil sie inmitten der ernsten Mühen des Alltags vorübergehende Entspannung verspreche (»délassement passager et nécessaire au milieu des sérieux travaux de la vie«) (Tocqueville 1850: 64, tome 2). Einfache Schönheit (»beautés faciles«), die sich von selbst einstelle und sofort genossen werden könne, das Unerwartete und Neue, Vorstellungskraft, Ironie und Witz konkurrieren mit Tiefe und langer Gelehrsamkeit. Das Leben ist eintönig und leer, die Kunst des Kleinen bewegt, intensiviert, vervielfältigt. Nach Tocqueville ist das Urteil längst gefallen: In der zweiten Phase beschleunigter Globalisierung haben die kleinen Erzählformen dazu beigetragen, das literarische Feld von seinen Regelpoetiken endgültig zu lösen und die wilde Kraft im Denken (»force sauvage dans la pensée«) zu entfesseln.

Noch nie waren die Demokratisierungsbewegungen im globalen literarischen Feld seit den Anfängen des World Wide Web so entfesselt wie heute. Die Social Media Apps sind der Zugangsort einer »Nahkörpertechnologie« (vgl. Kaerlein 2018) in eine neue Welt von kleinen Erzählformen, die das Fast Food Reading herausfordern (vgl. Gwozdz 2021). Als Produkt der kulturellen Massenindustrie sind sie fiktional-narrative Vektoren bewegten Lebens zwischen öffentlichen und privaten Räumen (»Always-on-Konnektivität«, vgl. Kaufmann 2018), Text-Inseln als Relaisstationen des lesenden Geistes, die Zerstreuung und Kontemplation vereinen. Vom Kleinen im Kleinen zu erzählen, vergrößert das Alltägliche und Gewöhnliche. Es tangiert das Ephemere, um selbst gleich wieder im Fluss der Zeit zu verschwinden. Es lebt im Offenen und vom Offenen (vgl. Ette 2008). Im digitalen Archipel von Post zu Post müssen Leser:innen nicht eifrig nach einer passenden Geschichten suchen, die ihre Lesesucht befriedigt. Es ist der Text, der die Leser:innen finden wird – kraft ihres dialektischen Gegen- und Mitspielers, dem allmächtigen Algorithmus,[2] der aus unseren Lesespuren ein Karte des Gelesenen für zukünftige Lektüren bereithält.

I. Fast Food Reading in der digitalen Erzählkunst des Kleinen

Schon längst hat das Lesen in seinem digitalen Habitat neue Techniken von unterschiedlichen Lektüreweisen vereint (vgl. Lauer 2020). Wie Gerhard Lauer kulturoptimistisch festgestellt hat, fördert die Schreib- und Lesefreundlichkeit der Geräte die Minimierung der Differenz zwischen digitalen und nicht digitalen Praktiken, denn: »Worauf es weiterhin ankommt, damit das Lesen beginnt, ist die kulturelle Hochschätzung und die alltägliche Einübung in das Lesen.« (ebd., S. 123) Von der Literaturplattform des globalen Unternehmens Wattpad bis zur Instagram-Lyrik sieht Lauer ökonomische und ästhetische Strategien ineinandergreifen, die eine vernetzte Schreib- und Lesegemeinschaft heraufbeschwören, die dem romantischen Erbe der grenzüberschreitenden Autor-Leser-Figur in nichts nach steht: »Wir sind das Buch, der Autor und der Leser und alles auf einmal. Nie waren wir romantischer als im digitalen Zeitalter.« (ebd., S. 129) Auch das literarische Feld habe sich diesem Wandel der digitalen Erzählformate angepasst, wobei es hier der digitale Literaturbetrieb sei, der die etablierten Verlage integriere (ebd., S. 133). Lauter konstatiert daher eine Integration und Transformation des traditionellen Literaturbetriebs in digitale Umwelten ohne Leitinstanzen: »Einmal mehr gilt, dass das neue digitale Medium die alten Medien und Instanzen des Druckzeitalters in sich aufnimmt.« (ebd., S. 134) Zugleich sei eine demokratische Rezensionskultur auf der Suche nach »Gleichgesinnten« (ebd., S. 139), die untereinander ein »social reading« praktizierten, das an die empfindsame Lesekultur des 18. Jahrhunderts erinnert. Dennoch täusche die »Umklammerung durch die digitalen Oligopole« und der »Pop-Supernation« namens Amazon nicht über die Monopolisierung des Zusammenhangs von Markt, Autor:innen und Leser:innen hinweg (ebd., S. 151). Die harte Ökonomie des digitalen Lesezeitalters bringe Kindle-Millionäre hervor, die von Verlagspreisen auf dem Niveau von Popsongs angetrieben werden. Gegen diese geldgetriebene Verwertungsmaschinerie setzt Lauer die Hoffnung auf die »Verbürgerlichung« des Lesens als einer Form der sozialen Integration (ebd., S. 233).

Die posthumanistische Medien- und Literaturtheoretikerin Katherine Hayles hat bereits in ihrem wegweisenden Buch How we think (2011) die Bedeutung der Digitalisierung in Bezug auf Lesekompetenzen hervorgehoben und sie hinsichtlich einer Umstrukturierung der Humanities im akademischen Feld der USA weiter gedacht, indem sie hybride Teildisziplinen unter dem Sammelbegriff der »Comparative Media Studies« vorschlägt, die ein »framework of multiple literacies« erarbeiten sollen, und zwar mit der Zielrichtung »from content orientation to problem orientation« (Hayles 2012: 9). Hayles frühere Affinitäten für die neurowissenschaftliche Technogenesis im Sinne eines koevolutionären Modells von neurobiologischen und kulturellen Praktiken der Inkorporation fließen in diese Überlegungen mit ein. Ihr zufolge werde mit Beginn der Nullerjahre die Plastizität des Gehirns durch verschiedene Modi des Lesens (Media, Screen, Machine) zu einem »Hype Reading« fusioniert. Das Scanning, Skimming und die »pattern recognition« seien zwar »machine driven« Lektüreweisen, die an Bildschirmen seit über zwanzig Jahren trainiert werden, allerdings seien sie keine Opponenten zum Close oder Deep Reading, sondern deren Ergänzung und Herausforderung, sich auch im Close Reading weiter zu üben (ebd., S. 72).[3]

Damit sich die weniger geübten Leser:innen ein Bild von der digitalen Erzählkultur auf Instagram machen können, bevor wir zum argumentativen Zusammenschluss von Benjamins Reproduzierbarkeit und Kants Kritik der Urteilskraft überleiten, möchte ich einen kurzen internationalen Streifzug durch die ästhetischen Möglichkeiten der App darlegen und die Praktiken der literarischen Community vorstellen.

Ich beginne mit den spanischsprachigen «microrrelatos« (vgl. Lagmanovich 2008), gehe dann zu der französischen »micro-nouvelle« (vgl. Bedrane/Colin/Lorre-Johnston 2019) über und ende mit den neuen Stars der englischsprachigen identitätspolitischen Wohlfühl-Lifestyle-Prosa.[4] Unter den mittlerweile 16,4 Millionen Beiträgen unter dem #poetsofinstagram versammeln sich Mikrotexte aller Art und in allen Sprachen aus verschiedenen Regionen der Welt. Wie bei der sozialen Interaktion auf Twitter ist auch der souveräne Akt der Gabe als Geschenk von Like und Following ein entscheidendes Kriterium für die Teilnahme und das Funktionieren der digitalen Schreib- und Lesergemeinschaft (Paßmann 2018: 67). Sichtbarkeit ist an Aufmerksamkeit gekoppelt und soziale Geschenke folgen der Überbietung. Je mehr man gibt, desto mehr bekommt man zurück.

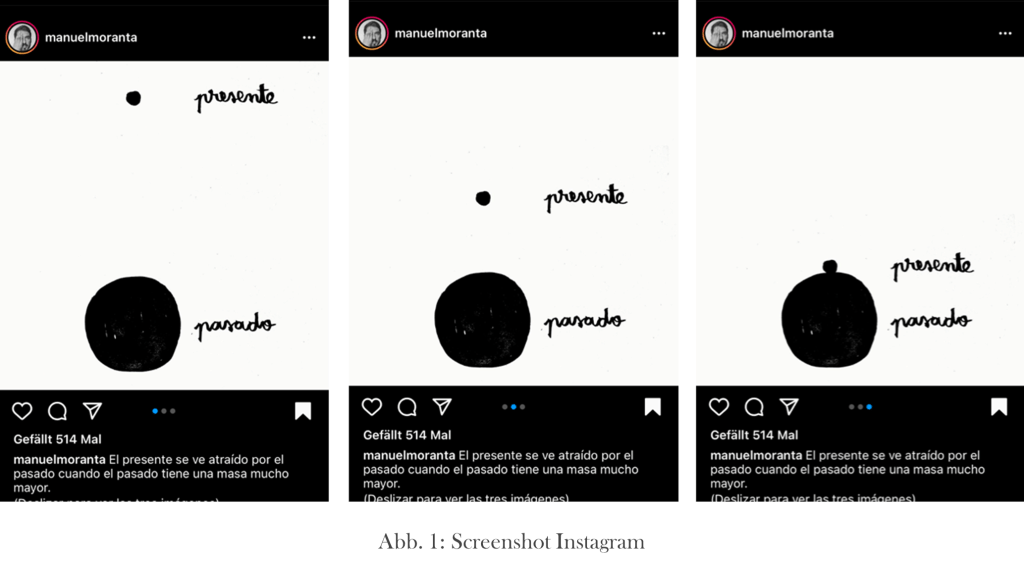

Manuel Moranteaus Barcelona zeichnet Sätze. Seine spanisch/englischen Hashtag-Gattungsbezeichnungen folgen dabei zunächst dem Oberbegriff des #dibujofrase, also der gezeichnete Satz gilt als eine Form des #microrrelato: dibujofrase, phrasedrawing, drawing, dibujo, poetry, micropoetry, micropoesia, visuelpoetry, poesievisual, conceptual art, microrrelato, aforismo (Abb. 1). In der digitalen Erzählwelt gibt es also unterschiedliche mehrsprachige Kombinationen, durch die man sich in dem Schreibnetzwerk der Künstler:innen bemerkbar macht. Jeder dieser Hashtags hat seine eigene Gattungsgeschichte; im digitalen vereinigen sich diese Theorien und Geschichten und beerben neue Kunstformen (hier Avantgarde-Techniken der visuellen Poesie).

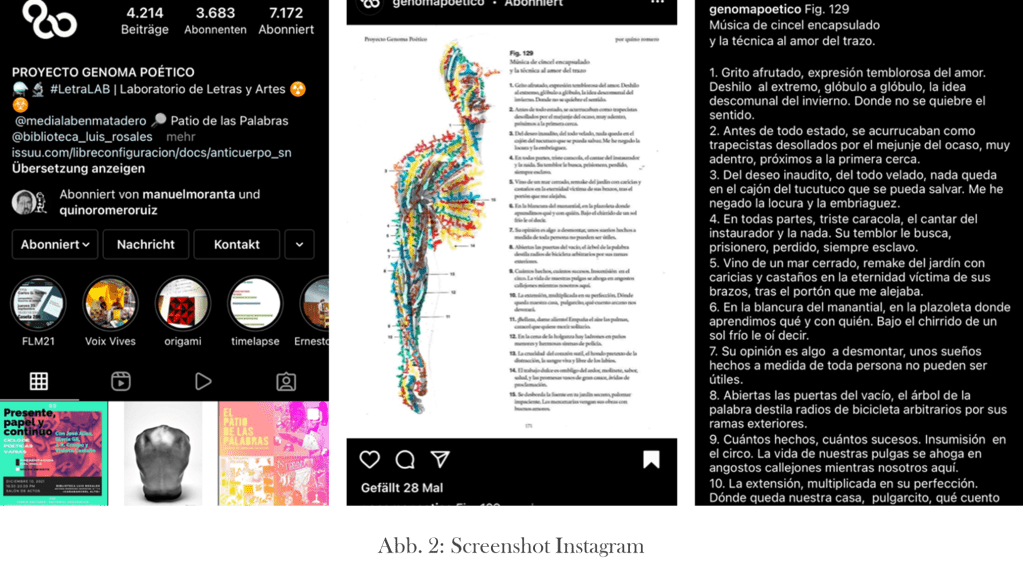

Genoma Poético ist eine Gruppe von Künstler:innen, die in Form visueller Poesie, von Schnitttechniken und Collagen ebenfalls konzeptuelle Kunst bei Instagram ausstellen. Das hier gewählte Beispiel zeigt ohne Hashtags ein anatomisches Bild des rechten Arms, dessen Nervenstränge wie ein Ornament mit farbigen Stiften nachgezeichnet und mit einer Legende verknüpft sind, wie man es aus Anatomiebüchern kennt. Allerdings ist dies keine positivistische Beschreibung einer anatomischen Struktur, sondern eine Huldigung der körperlichen Arbeit bei der »técnica al amor del trazo« (Abb. 2).

In prosaischer Aufzählung erzählt die Bildbeschreibung von den künstlerischen, sozialen, psychischen Wahrnehmungsweisen und Funktionen, die im Armmuskel gespeichert sind und nur durch die Praxis des Zeichnens als Liebe zur Linie offenbart werden können.

Doch auch Narrativik und Fiktionalität bestimmen die Form der #microrrelatos. Alba_escritoraschreibt ihre Geschichten in mehreren Slides, die exakt dem Polariodformat von Instagram entsprechen, wodurch die rein physische Lesbarkeit garantiert wird. Erzählt wird aus dem Alltag eines älteren Paares: »La vida sin ella« schildert die Ängste einer Ehefrau, die jeden Tag aufs Neue, wenn ihr Mann aus dem Haus geht, ihm einen Brief zum Abschied überreicht (Abb. 3). Diese »ritual fatalista« lebt aus der potentiellen Gefahr heraus, das jeder Tag der letzte sein könnte. Mit einem kleinen Comic-Bild des Paares und auffälliger Hintergrundfarbe macht die Erzählung auf sich aufmerksam.

»Las letras de Alba«, ihre persönliche Blogseite, versammelt dabei nicht nur »relatos cortos« oder »microcuentos«, sondern auch Rezensionen zu Büchern. Instagram ist zugleich Werbeplattform für die eigene Blogseite als auch für die Vermarktung ihrer »Apericuentos« bei Amazon. Alba García Marcos kreiert für ihre #microrrelatos einen ganz bestimmten ästhetisch-gastronomischen Rahmen der Rezeption, der sehr eng am Fast Food Reading angelegt ist und doch eine ganz spezielle Seite der Nahrungsaufnahme beim Lesen fokussiert: Die »Apericuentos« verweisen auf die »cuentos y relatos cortos para tomar durante el aperitivo«, also eher das Gegenteil vom »Fast Food«. Hier sind die kleinen Häppchen ein Aperitif, die den Hunger nicht schnell stillen, sondern den Geschmack nach mehr verstärken sollen. Die #poetasdeinstagram bestimmen dabei die Regeln des kleinen Schreibens: in dem Post »6 Claves para escribir relatos cortos« gibt Alba den neuen Schriftsteller:innen der digitalen Schreib- und Leseszene einige Ratschläge an die Hand, um sich mit dem kleinen Schreibformat vertraut zu machen. Ein eigenes digitales Feld des literarischen Schreibens und seiner Wertschätzung hat sich etabliert: ob in der spanisch-, englisch- oder deutschsprachigen Szene – Wettbewerbe und Preisausschreibungen konstruieren ein Schreibnetzwerk, das sich durch Übung, Vergleich und Kreativität zunehmend professionalisiert. Produktions- und rezeptionsästhetische Prozesse sind hier kaum voneinander zu trennen, was gerade für fachdidaktische Konzepte der Fremdsprachenvermittlung große Potentiale birgt.

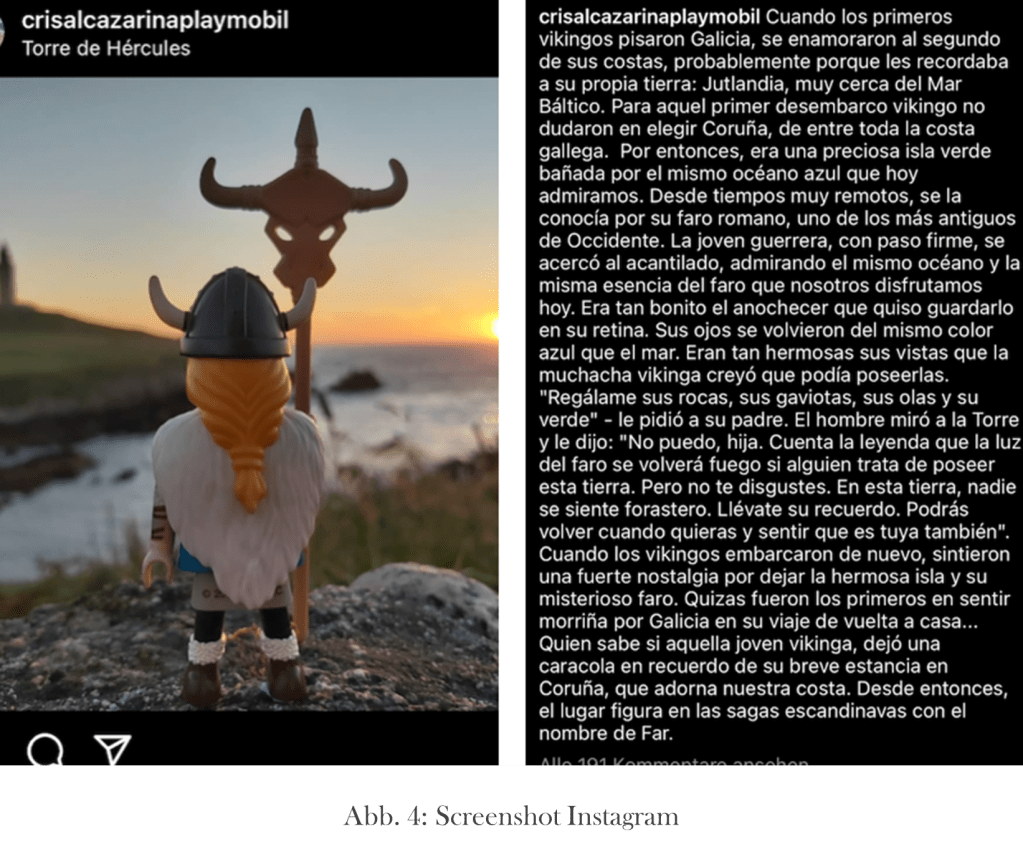

Die letzte Variante aus Spanien möchte ich als Mikro-Tableau bezeichnen. Cristina Alcazárerschafft ihre Erzählungen als historisches Gemälde der galizischen Stadt Coruña. Mit ihren Playmobilfiguren, die vor verschiedenen Architekturen der Stadtkulisse platziert sind, erzählt sie mal alltägliche, mal kulturhistorische Ereignisse und Situationen. In einer ihrer wiederkehrenden Wikinger-Geschichten sieht man eine Playmobilfigur mit dem Rücken zum Betrachter gewandt, die den Sonnenuntergang am Torre de Hércules von Coruña betrachtet. Die idyllische Szenerie wird direkt im ersten Satz aufgegriffen: »Cuando los primeros vikingos pisaron Galicia, se enamoraron al segundo de sus costas«, denn sie erinnern sie an ihre eigene Heimat. Die Vergangenheit der reisenden Eroberer und die Gegenwart der heute lebenden Galizier verbinden sich durch denselben Ozean (»por el mismo océano«), der sie gleichzeitig trennt und durch eine gemeinsame Geschichte vereint. Die Erzählerin spricht aus der Perspektive der jungen Kriegerin (»joven guerrera«), die sich mit Blick zum römischen Leuchtturm in die Landschaft versenkt, sodass sie sie förmlich besitzen möchte (»creyó que podía poseerlas«). Doch ihr Vater verweist auf die Unmöglichkeit, diese Erde und diesen Hafen in Besitz zu nehmen. Was bleibt ist die Eroberung durch die Erinnerung (»Llevaté su recuerdo«), die den Blick auf den Leuchtturm fixiert, während der Weg in die weite Heimat angetreten wird. Fremde Reisende waren die ersten Besucher Galiziens, die lernten, was Heimweh nach einer neuen Heimat bedeuten könnte (»fueron los primeros en sentir morriña por Galicia en su viaje de vuelta a casa…«). Skandinavische Sagen kreuzen galizische Legenden auf kleinstem Raum in digitalen Welten (Abb. 4).

Die französische #micronouvelle Community ist mit rund 1000 Beiträgen ein Schreibnetzwerk, das im Vergleich mit den spanisch- und englischsprachigen einen relativ engen Radius aufweist. Das ist nicht zuletzt dadurch bedingt, dass die französische Community fast keine Hashtags zur Verknüpfung verwendet und englischsprachige Gattungsbezeichnungen gänzlich auslässt.

Pierre Guenard hält sein Staging und seine kleine Prosa klassisch in einem Schwarz-Weiß-Selfie fest (Abb. 5): Das Gesicht im Post, meist melancholisch-ernst, durchdringend, manchmal distanziert, lässig und cool, funktioniert für die unter dem Bild folgende Erzählung als visuelle Referenz, eine Art von Ankerpunkt, für die Wende in der kleinen Traumgeschichte über den Tod eines Freundes, der sich beim Erwachen als wirklicher Tod herausstellt. Mit folgenden Worten eröffnet die Erzählerstimme eine schon fast atmosphärische, narrative Szene: «C’était dans l’appartement humide que j’occupais. Les murs en pierre laissaient une pellicule blanche sur les draps quand je ne dormais pas chez moi.«

In diesem Zimmer nun schläft das schwermütige Ich ein und träumt von seinem Freund Mathieu. Eine autofiktionale Erinnerungsschleife wird für einen kurzen Augenblick eröffnet, die zugleich wieder erlischt, als beim Erwachen Google die Präfiguration des Traumes preisgibt: «J’ai déplié l’ordi, mon visage est devenu bleu et j’ai tapé Mathieu B. sur Google. L’avis de décès avait déjà cinq jours et ça m’a fait un choc. Mathieu était passé me dire au revoir dans mon rêve, c’était sûr.«

Mit Slide-Geschichten weiß der Autor die Möglichkeiten des Kleinen auszuschöpfen. Ein bewegliches Bild – eine Figur in einer Flasche – winkt dem Betrachter zu: «maison« ist die Flasche, das Zuhause des Alkoholikers: «Il s’était construit une petite maison dans l’alcool. Des murs liquides, 8.6 degrés en plus. Il était bien au chaud.« Gefangen im REM-Schlaf rutscht ihm die Flasche immer wieder aus der Hand, wodurch er erwacht. Ein notwendiges Erwachen, weil er trinkt, um zu schlafen, und aufwacht, um zu trinken: «boire pour dormir et se réveiller pour boire.

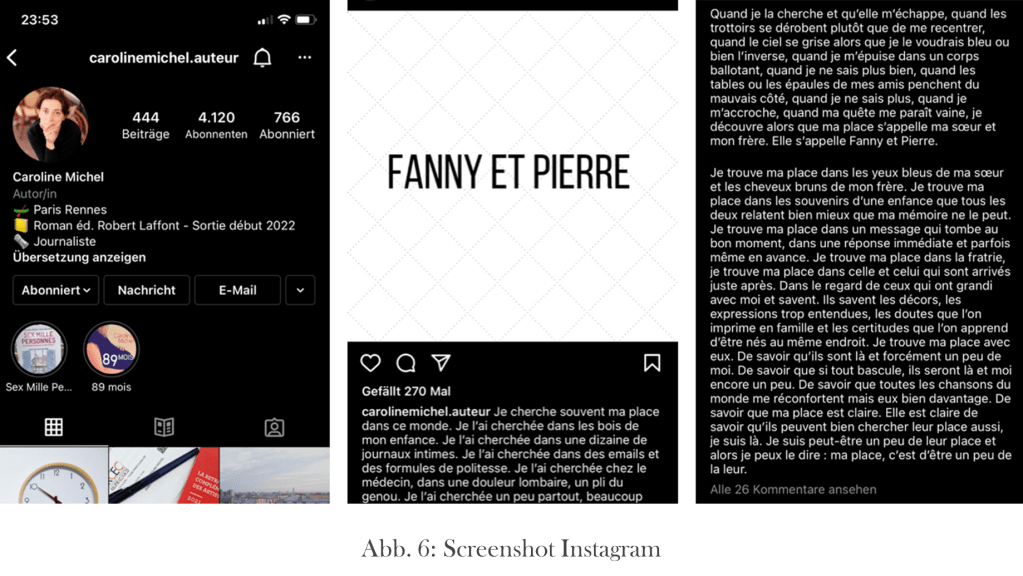

Caroline Michel, feministischeJournalistin & Autorin, schreibt Insta-Prosa ähnlich wie Pierre mal kürzer, mal länger, aber stets mit Fokus auf die sprachliche Dynamik von Vers, Satz und Text: autofiktionale Erinnerungsstücke, narrative Alltagsszenen, Gedankengänge eines erzählenden Ichs, das sich selbstreflexiv um seine seelischen Tiefen kümmert. Der Post trägt den Titel «Fanny et Pierre« (Abb. 6). Von Hashtags befreit entwickelt sich ein Kurztext, der durch seine stringente Wiederholung und den Parallelismus der Sätze in zwei Teile geteilt ist: «Je cherche souvent ma place dans ce monde. Je l’ai cherchée dans les bois de mon enfance. Je l’ai cherchée dans une dizaine de journaux intimes.«

Das Ich sucht nach seinem Ort in einer Welt, die vom Suchen und Finden bestimmt ist, einem Finden von kleinen Details des Lebens, von dem, was vor Augen liegt und was wir dennoch manchmal übersehen. Fanny und Pierre sind zwei Geschwister, die im jeweils anderen finden, was sie in sich und für sich suchen: «Je trouve ma place dans les yeux bleus de ma sœur et les cheveux bruns de mon frère. Je trouve ma place dans les souvenirs d’une enfance que tous les deux relatent bien mieux que ma mémoire ne le peut.« Der Fokus beim erzählerischen Spiel der Geschichten zwischen fiktionaler Ausgestaltung und philosophischer Reflexion von Alltagssituationen liegt dabei nicht auf den potentiellen Möglichkeiten medialer Inszenierungen durch die App. Hier schreibt jemand für eine Community, ohne sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu verschreiben. Die Sprache bleibt das einzige Medium, das für die Literarizität des Textes ausschlaggebend ist. Das Ausblenden des Insta-Ornaments von Filtern, Gifs, Tönen oder plastischen Verfremdungen (vgl. Gunkel 2018) ist für die französische Community besonders wichtig: Was zählt, ist das Erzählen selbst.

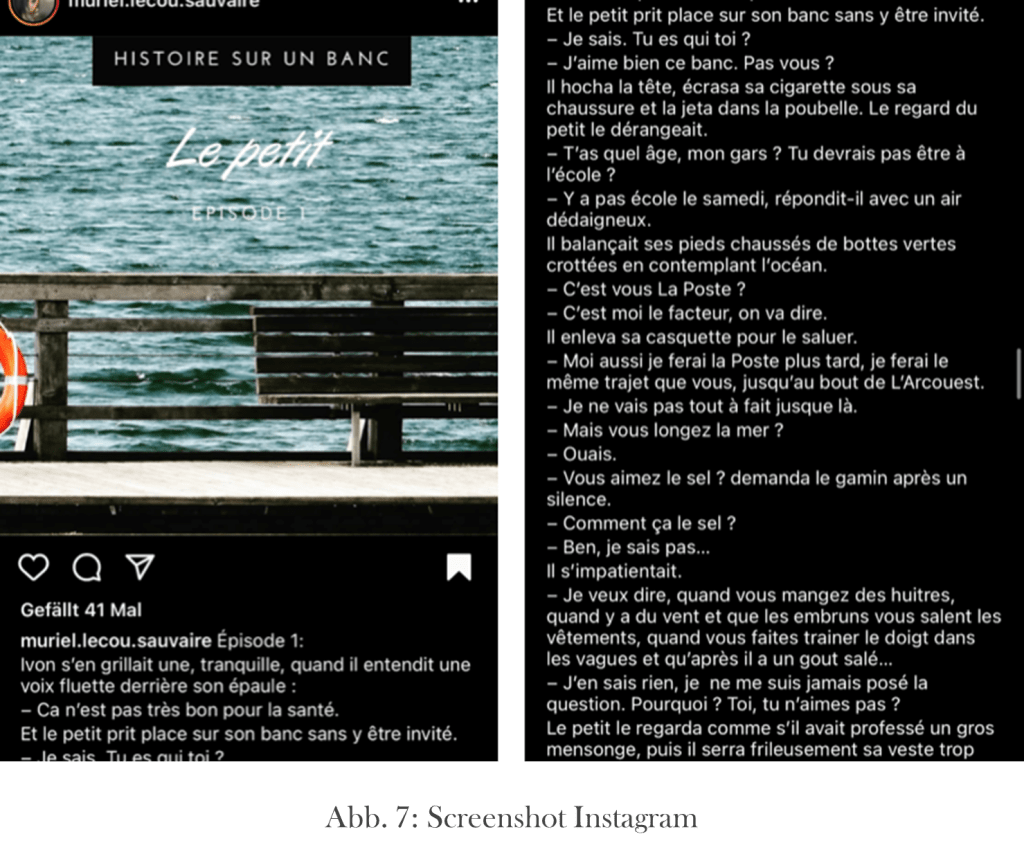

Muriel Lecou Sauvaire zeigt, wie das serielle Erzählen aus der Gutenberg-Galaxis zurückkehrt: «Histoire sur un banc« (Abb. 7) entwickelt in der ersten Episode einen narrativen Dialog zwischen Ivon, der sich gerade eine Zigarette anzünden möchte, und einem kleinen Jungen, der ihn auf die gesundheitlichen Risiken hinweist. Eine zufällige Begegnung auf einer Bank wird später zu einem Konflikt führen und sich von Post zu Post entwickeln: «A suivre…«

The_driller_killer erzählt im nummerierten, black-white Polaroidformat »textes courts horrifiques« (Abb. 8), in denen es um die Lust am Erzählen selbst geht. Ein Fraktal, eine mise en abyme, wird hier eröffnet: Horrorgeschichten lesend am Kaminfeuer wird Louve von einem Fremden im Dunkeln beobachtet, der nur darauf wartet einzutreten, um ihr erneut eine Geschichte zu erzählen, die eine andere Louve an einem anderen Abend lesen wird. Auch the_driller_killer rettet im neuen Medium das alte: mit einem gewissen graphischen Dilettantismus postet er das Bild einer Tageszeitung und konstruiert eine fiktionale Berichterstattung von unterschiedlichen Begebenheiten bis zum Tageshoroskop.

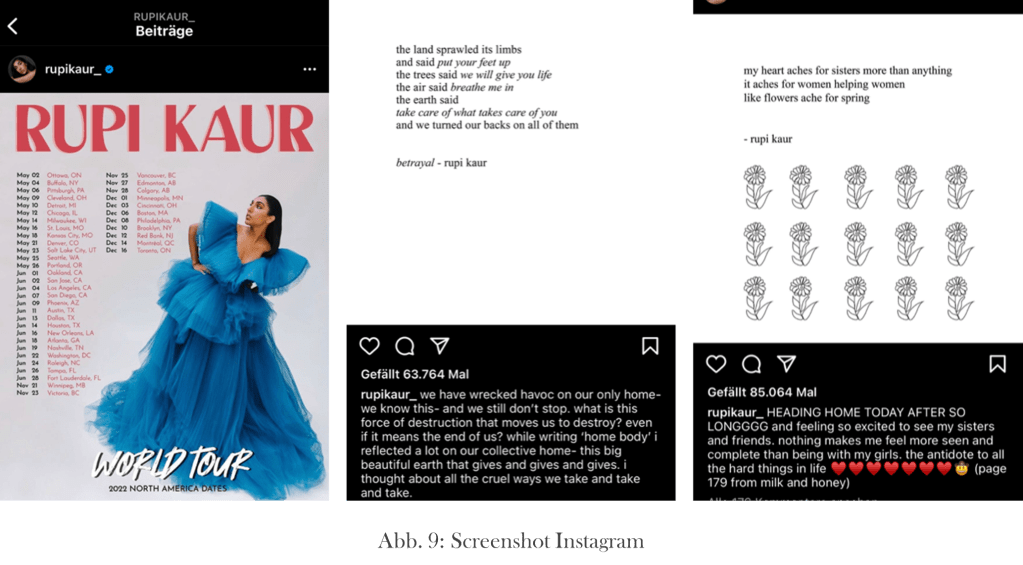

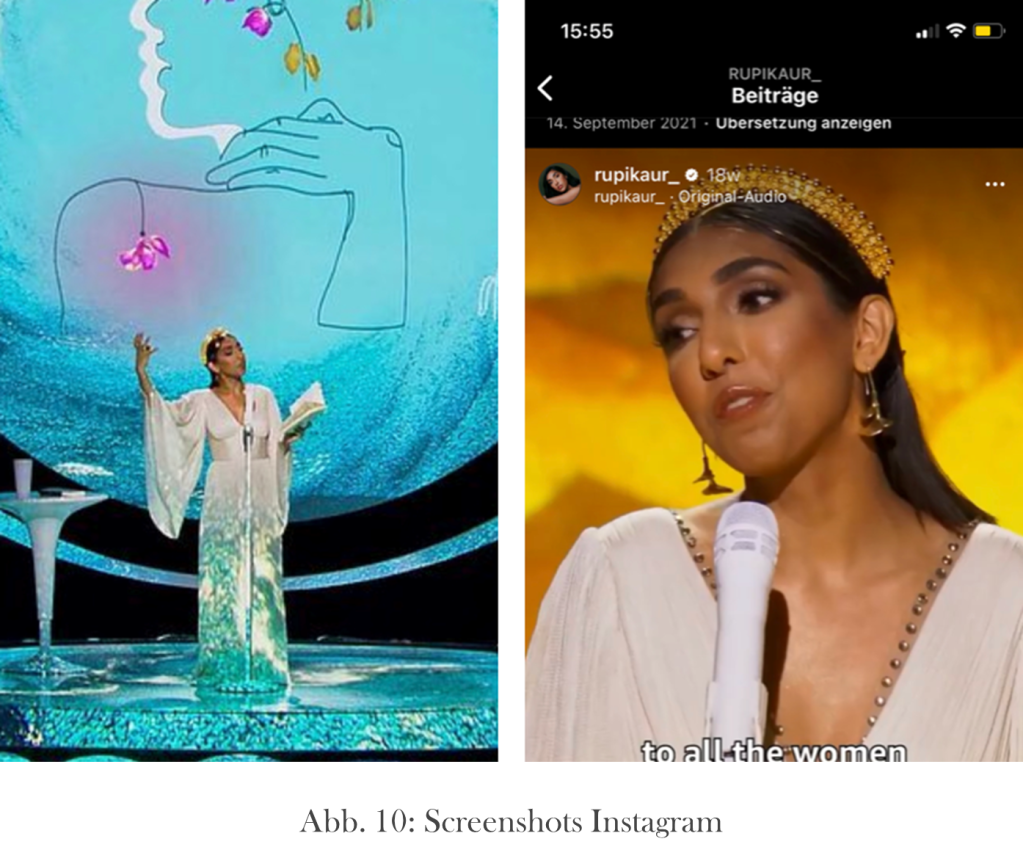

Blicken wir abschließend auf zwei Beispiele aus der englischsprachigen Community. Die kanadische Autorin Rupi Kaur ist mit 4.4 Mill. Abonennten:innen eine der sichtbarsten #poetsofinstagram weltweit. In der Gutenberg-Galaxis sind ihre Bücher bereits in weit über 25 Sprachen übersetzt. Ihre Lesung, die sie als World Tour wie ein Popstar der Musikszene bewirbt, katapultiert sie in literarische Regionen jenseits des Digitalen: in eine mixed-reality, wo lyrische Kurzprosa zu einer Bühnenperformance wird. Was jedoch hat sie uns zu erzählen, was uns so bewegt? Ihre prosaische Lyrik wird meist von Zeichnungen begleitet, die Aspekte des Textes aufgreifen: naiv, verschnörkelt, klar, unaufgeregt (Abb. 9). Von Depressionen, Selbstliebe, Selbstachtung, Rassismus, Feminismus, Klimaneutralität spricht die Stimme aus den Posts, unter denen oft noch längere deskriptive Kommentare folgen, in denen die Autorin die lyrischen Tönen in das Zeitgeschehen der aktuellen #-Aktionen einbindet. Die Kunst der Interpretation bleibt auf der Strecke. Hier will nichts interpretiert oder irritiert, sondern bestätigt werden. Was identitätspolitisch erkämpft wurde, soll nun wie ein Gebet im Festival der Gefühle in Psalmen on Stage mit viel Bling Bling angesagt werden (Abb. 10), wo die Sprache das einzige Medium ist, das keine Botschaft mehr hat – nicht einmal mehr ihre eigene Materialität. Sie muss vermitteln, sonst ist sie wertlos im digitalen Kosmos identitätspolitischer Selbstvergewisserung und gruppendynamischen Brandings – Strategien, die man aus der Influencer-Szene gut kennt (vgl. Nymoen/Schmitt 2021: 135ff.).

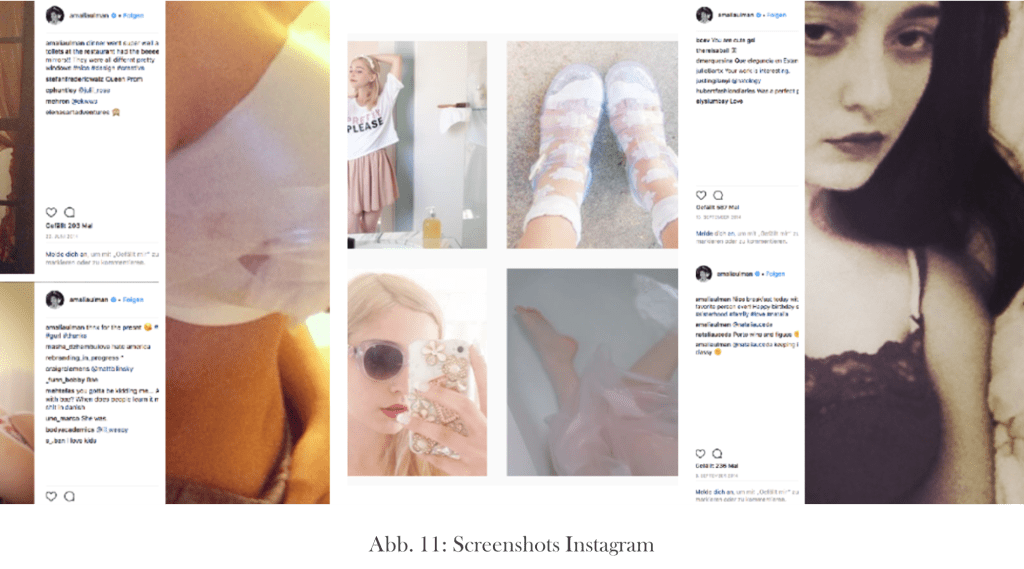

Nicht Rupi Kaur hat das Medium herausgefordert. Es war eine andere Künstlerin, die das Medium selbst zur Botschaft gemacht hat und damit nach den Bedingungen der Möglichkeit von Kunst als Form im Medium fragt. Die argentinische, in L.A. lebende Künstlerin Amalia Ulman erschuf mit ihrer Bilderzählung aus Selfies und Lifestyle-Flatlays »the first Instagram masterpiece«[5], in dem sie das Leben einer weiblichen Figur mit den ästhetischen Wiedererkennungswerten der Insta-Community unterfütterte (Abb. 11).

Die Figur war sie selbst. Als ihre Geschichte zu Ende erzählt war, fiel der Vorhang: Alles, was erzählt wurde, wurde nicht erlitten und nicht gelebt. Alles war Fake – just for the Fame?! Die Künstlerin hat eine ethnographische Studie als Kunstwerk vorgelegt, indem sie die Rituale der digital tribes entlarvt hat.[6] Einige Follower waren begeistert. Viele waren erzürnt und fühlten sich hintergangen. Heute ist das Instagram-Projekt im Kunstverlag Prestel unter dem Titel If you don’t pay my bills (vgl. Ulman 2018) erschienen. Mit ihr begann die feministische Netzkunst. So lautet das Gründungsnarrativ, das nun Akteure aus dem Feld der digitalen Literatur- und Kunstszene schreiben und damit in das Stadium der Selbsthistorisierung eingetreten sind.

II. Zur Kritik digitaler Urteilskraft

Was bleibt vom Echten/Tradierbaren des Kunstwerks im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit übrig? Verbraucht sich nicht das Tradierbare im Fast Food Reading von Post zu Post als Gemeinplatz des Selfempowerment? Und wie kann man es retten? Zurück zum Buch und weg vom Bildschirm? Akademische Literaturkritik betreiben und schimpfen oder aber in der alogrithmischen Reproduzierbarkeit eine Chance für eine zukünftige Leserschaft sehen, die ihre ästhetische Urteilskraft auf ein neues Niveau hebt?

Bevor wir diese Frage mit Immanuel Kant beantworten, lassen wir kurz die kunst- und medientheoretischen Grundpfeiler von Benjamins klassischem Aufsatz Revue passieren: Neue Medien wie das Kino und die Photographie seien technische Kulturprodukte veränderter kapitalistischer Produktionsbedingungen. Soweit reicht zunächst die marxistische Sicht auf diese Entwicklungen. Dennoch seien neue Begriffe notwendig, um eine Kunst- und Kulturpolitik auch bildungstheoretisch zu formulieren, die einer Vereinnahmung durch faschistische Ästhetik widersteht und die Bedingungen ihrer Entstehung gerade durch die neuen Medien hinterfragt. Das ist die Vision des engagierten Medienkritikers Benjamin. Man mag seine kulturanthropologische Zurückverlängerung der technischen Reproduzierbarkeit bemängeln (Schrift, Holzschnitt, Graphik, Kupferstich, Radierung, Lithographie), sie dient jedoch zwei wichtigen argumentativen Zwecken: Zum einen möchte Benjamin damit auf den nicht zu vernachlässigen Umstand hinweisen, dass alles, was von Menschenhand geschaffen wurde, immer schon nachgeahmt werden konnte (Benjamin 1991: 436, Bd. I/1), oder anders formuliert: Das Menschen-Gemachte ist stets das Nachahmbare, es ist auf seine eigene Überschreitung durch das Noch-Einmal gekennzeichnet, um das Machbare stets in seiner Potentialtät zu erhalten.[7] Auch Reprodutionstechniken gehören in dieses Arsenal des Erhalts von Potentialität, weil sie die Kunst, die auf diese medialen Techniken angewiesen ist, um in Erscheinung treten zu können, in ihrer überkommenen Gestalt herausfordern und damit auch auf sie zurückwirken. Zum anderen soll der Rückgriff auf eine Genealogie dieser Praktiken davor schützen, in den neuen Möglichkeiten der Reproduzierbarkeit bloß einen kultur- und kunstpessimistischen Schwund von kulturell höherwertigen Praktiken oder Techniken zu sehen. Genau in diesem zwiespältigen Verhältnis zwischen dem Erhalt des Tradierbaren und der unersetzbaren Originalität liegt der Geburtsort des Auratischen begründet. Benjamin definiert: »Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles vom Ursprung her an ihr Tradierbaren, von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft.« (ebd., S. 438) Das also, was einem Kunstwerk seine Autorität verleiht, ist sein traditionelles Gewicht, und das bedeutet im Grunde alles, was jemals in und mit dem Kunstwerk reproduziert worden ist, vom kleinsten Kommentar zur frivolsten Fälschung oder Entstellung eines Zitats oder einer ästhetisch einmaligen Prägung.[8] Die These, dass die Aura verkümmere, weil sie durch die technische Reproduzierbarkeit von dem Bereich des Tradierbaren entkoppelt werde, zeige, so Benjamin, dass der Menschheit eine Tendenz zur Krise und Erneuerung innewohne (ebd., S. 439). Was die technische Reproduzierbarkeit ermöglicht, ist das Einüben in neue Wahrnehmungsweisen, die von der Kunst oder dem Medium zurück in den Alltag und vice versa ausstrahlen. Reproduzierbar ist nicht das Kunstwerk, sondern die Art und Weise, wie es wahrgenommen wird. Daher ist auch die Masse das Paradigma einer Vermittlung neuer Rezeptionstechniken zwischen Zerstreuung und Sammlung: »Die Masse ist eine Matrix, aus der gegenwärtig alles gewohnte Verhalten Kunstwerken gegenüber neugeboren hervorgeht. Die Quantität ist in Qualität umgeschlagen: Die sehr viel größeren Massen der Anteilnehmenden haben eine veränderte Art des Anteils hervorgebracht.« (ebd., S. 464) In dieser rezeptiven und perzeptiven Matrix von Anteilnehmenden der Kunst bildet sich zwischen Gewöhnung, Kontemplation und Zerstreuung quasi »unter der Hand«, wie Benjamin sagt, eine Kontrollinstanz aus, die reguliert, »wieweit neue Aufgaben der Apperzeption lösbar geworden sind« (ebd., S. 466). Weil sich jedoch der Einzelne stets der Versuchung ausgesetzt sieht, »sich solchen Aufgaben zu entziehen, so wird die Kunst deren schwerste und wichtigste da angreifen, wo sie Massen mobilisieren kann.« (ebd.) Ganz im Sinne der Luhmann’schen Triade von Medium, Form und Kunst ist es zuletzt die Kunst, die uns neue Beobachtungsperspektiven zwischen Form und Medium erschließt, weil sie neue Aufgaben der Apperzeption löst, anstatt dass sie sich ihnen durch bestimmte Versuchungen, die Massen zu mobilisieren, widersetzt. Nachahmbarkeit und Reproduzierbarkeit sind auf die Masse als Matrix der Vermittlungsarbeit von Anteilnehmenden angewiesen.

Es war Immanuel Kant, der diesem Sinn der Massen einen angebrachten philosophischen Namen gegeben hat: »sensus communis aestheticus« nennt er den »allgemeinen Menschensinn«, auf dem sich ein »gemeinschaftliches« Beurteilungsvermögen gründet, das die bloß »subjektiven Privatbedingungen« überschreitet (Kant 2009[1790]: 718). Doch wie wird die Überschreitung möglich? Kant postuliert: »Das Geschmacksurteil bestimmt seinen Gegenstand in Ansehung des Wohlgefallens (als Schönheit) mit einem Anspruch auf jedermanns Bestimmung, als ob es objektiv wäre.« (ebd., S. 623) Dabei führt das »Ich-für-mich« (im Sinne des »mir gefällt…«) stets schon eine implizite Referenz auf das Urteil des Anderen mit und verbindet damit das ästhetische mit dem ethischen Urteil, dem »Sollen«:

»Das Geschmacksurteil sinnt jedermann Bestimmung an; und wer etwas für schön erklärt, will, daß jedermann dem vorliegenden Gegenstande Beifall geben und ihn gleichfalls für schön erklären solle. Das Sollen im ästhetischen Urteile wird also selbst nach allen Datis, die zur Beurteilung erfordert werden, doch nur bedingt ausgesprochen. Man wirbt um jedes andern Bestimmung, weil man dazu einen Grund hat, der allen gemein ist; auf welche Bestimmung man auch rechnen könnte, wenn man nur immer sicher wäre, daß der Fall unter jenem Grunde als Regel des Beifalls richtig subsumiert wäre.« (ebd., S. 566)

Per Touch auf das digitale Herz verbindet sich das bloß Angenehme und Reizvolle (das Sinnen-Urteil) mit dem Schönen (als »Reflexion-Urteil«) und verwandelt es unter dem Zeigefinger der User:innen zu einem ethischen Urteil, einem vorgeblichen allgemeingültigen und publiken, das durch weitere Link-Möglichkeiten diskursiv spezifiziert werden kann: Wir können unser ästhetisches Geschmacksurteil mit Akteuren aus dem Netzwerk teilen, von denen wir annehmen, dass diese ein ähnliches Urteil fällen: »Das Geschmacksurteil selbst postuliert nicht jedermanns Einstimmung (denn das kann nur ein logisch allgemeines, weil es Gründe anführen kann, tun); es sinnt nur jedermann diese Einstimmung an. Als einen Fall der Regel, in Ansehung dessen es die Bestätigung nicht von Begriffen, sondern von anderer Beitritt erwartet. Die allgemeine Stimme ist also nur eine Idee.« (ebd., S. 538) Dieses unsichtbare, ansinnende »soll« erzeugt eine »unbestimmte Norm des Gemeinsinns« aus dem freien Spiel der Einbildungskräfte: die »allgemeine Stimme« oder auch das Subjektiv-Allgemeine!

Heute ist das Subjektiv-Allgemeine sichtbar, messbar und berechenbar in einer digitalen Welt der »Singularitäten« (vgl. Reckwitz 2017).[9] Wenn Kant also mit seiner »transdentalen Form der Kritik als Wissenschaft« (vs. Kritik als Kunst) das subjektive Prinzip des Geschmacks als Prinzip a priori der Urteilskraft entwickeln und rechtfertigen will, dann muss er das Subjektive durchstreichen und durch das »Prinzip der Nachfolge« ersetzen:

»Nachfolge, die sich auf einen Vorgang bezieht, nicht Nachahmung, ist der rechte Ausdruck für allen Einfluß, welchen Produkte eines exemplarischen Urhebers auf Andere haben können; welches nur so viel bedeutet als: aus den selben Quellen schöpfen, woraus jener selbst schöpfte, und seinem Vorgänger nur die Art, sich dabei zu benehmen, ablernen. Aber unter allen Vermögen und Talenten ist der Geschmack gerade dasjenige, welches, weil sein Urteil nicht durch Begriffe und Vorschriften bestimmbar ist, am meisten der Beispiele dessen, was sich im Fortgang der Kultur am längsten in Beifall erhalten hat, bedürftig ist, um nicht bald wieder ungeschlacht zu werden und in die Rauigkeit der ersten Versuche zurückzufallen.« (ebd., S. 625)

Das heißt, das Subjekt kann gar nicht aus sich selbst heraus Urteile fällen, sondern bedarf eines vergleichenden Verfahrens, einer Spur der Vorangegangenen, die es sich zum Prinzip seiner Reflexion macht, um seinen Gang zu verbessern, zu korrigieren und so den Gang der Nachfolgenden vorzubereiten, damit sie nicht in die groben, ersten Versuche dilettantischer Nachahmer zurückfallen.[10] Die Social Media Icons sind die neuen Modalitäten des Geschmacksurteils via Nachfolge als Prinzip algorithmischer Reproduzierbarkeit.

Hier sah Kant noch die via regia von der Verfeinerung der Sinne und Sinnlichkeit zur Verfeinerung der Sitten, auf denen schließlich eine »Kultur des moralischen Gefühls« wachsen konnte, die den »Anfang der Zivilisierung« bildet (ebd., S. 718). Das empirische Interesse am Schönen ist eben nur dann »gut« und »nützlich«, wenn es gesellschaftlich mitteilbar ist (»allgemeines Teilnehmungsgefühl«, ebd., S. 717): Schön ist das, was wert ist, mitgeteilt zu werden. Warum ist die Mitteilbarkeit des Schönen so wertvoll? Weil es uns zur Menschlichkeit (»humaniora«, ebd.) erzieht. Also dreht Kant den Spieß wieder um: Wer die Geschmackslehre studieren will, bedarf sittlicher Ideen und eines moralischen Gefühls. Das bloß empirische Interesse am Schönen muss moduliert werden durch das intellektuelle Interesse am Naturschönen, in dem sich »Sinnengenuß« und »Sittengefühl« die Hand reichen (ebd., S. 644), um die moralische Seele auszubilden. Ästhetik kippt in Ethik, das Schöne wird moralisiert. Pierre Bourdieu dramatisiert und kritisiert daher die kantische Verschleierungstaktik zu recht: »das ist letzten Endes nichts weiter als das Monopol auf Menschlichkeit.« (Bourdieu 1987: 766)

Man kann diese Argumenation medienphilosophisch noch weiter zuspitzen: In der digitalen Erzählkultur ist die Monopolisierung auf Menschlichkeit Gold wert: Wer sich am Digitalschönen übt, muss auf seine Sinne nicht mehr achten, weil die Sitten ihn führen werden. Sinn und Sitte sind in der digitalen Urteilskraft ein und dasselbe, weil das »Profil-Subjekt«, um es mit Reckwitz zu sagen, von der Performanz in einer »sozialen Arena« lebt, in der Unsichtbarkeit den digitalen Tod bedeutet (Reckwitz 2017: 260). Sinn und Sitte sind jedoch nicht erst im digitalen Subjekt unzertrennbar verschmolzen. Der Fall des öffentlichen Menschen und seiner findigen Schauspiellust am distanzierten Betrachten und Darstellen ist mit dem Aufstieg einer Tyrannei der Intimität verbunden, die das »impersonal life« durchstreicht, weil Intimität auf alle gesellschaftliche Formen des Zusammenlebens ausgedehnt worden ist und zur Deformierung des Sozialen und Politischen geführt hat (vgl. Sennett 1974: 339). Vom Niedergang des romischen Reiches bis zum Aufstieg der Didaktur der Persönlichkeit im öffentlichen Raum der Städte zum Ende des 19. Jahrhunderts verfolgt Sennett äußerst stringent die kulturellen und urbanen Wandlungsprozessen, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts während der Herausbildung des Bürgertums die Städte und ihre öffentlichen Räume zu einem amorphen Medium mit fremden Gesichtern werden ließ, wo niemand mehr wusste, wie er sich zu verhalten hatte und damit überhaupt erst die Bedingung für eine soziale Rolle mit dramaturgischen Effekten entstehen konnte:

»In this second case, one solution is for people to create, borrow, or imitate behavior which all agree to treat arbitrarily as ›proper‹ and ›believable‹ in their encounters. The behavior is at a distance from everyone’s personal circumstances, and so does not force people to attempt to define to each other who they are. When this occurs, a public geography is on the way to being born.« (ebd., S. 49)

Mit Referenz auf die Theaterschriften von Diderot erkennt Sennett leicht, dass der öffentliche Schauspieler (»public actor«) derjenige ist, der seine Emotionen präsentieren kann im Sinne des Darstellens (ebd., S. 107). Damit ist nicht die Ausdrucksfähigkeit der individuellen Persönlichkeit gemeint, sondern das Sein zum Schauspieler als das Sein vor Anderen. Die Präsentation eines emotionalen Ausdrucks ist an das soziale Band geknüpft, wobei es stets darum geht, der emotiven Lage einen wiedererkennbaren Ausdruck oder eine Form (»pattern of experience«) zu geben. Erst wenn man in Distanz zu den eigenen Emotionen tritt, kann man die Emotionen für einen anderen darstellen oder simulieren. Im Abstand zu sich selbst erschafft man so einen Spiegel, in dem sich andere betrachten und wiedererkennen können. Diese Kunst von wechselseitigen Distanzierung und gespiegelten Emphatie wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die Revolte der individuellen Persönlichkeit in den familiären, privaten Strukturen (»fear of involuntary exposure of character«) auf die öffentliche Welt ausgeweitet: »In an intimate society, all social phenomena, no matter how impersonal in structure, are converted into matters of personality in order to have meaning.« (ebd., S. 219) Mit der »ideology of intimacy« und dem Einsatz ihrer neuen psychologischen Götter wie Wärme und Innigkeit, die soziale Beziehungen nur dann betreffen, wenn sie die persönlichen Belange der Einzelperson einschließen, sei das Ende des öffentlichen Lebens besiegelt, denn, so fragt Sennett: »Is it human to form soft selves in a hard world?« (ebd., S. 260) Weil die Persönlichkeit auf der sozialen Bühne das Publikum zu einem passiven Zuschauer gemacht hat, der auf einmal Angst davor bekam, selbst nicht mehr authentisch oder glaubwürdig zu sein, zog man sich aus dem sozialen Feld zurück und überließ die Bühne der Offenbarung des Persönlichen, dem Charisma des psychischen Striptease (ebd., S. 269). Das gesellschaftliche Leben wird nach persönlichen Belangen bemessen. Doch je näher wir uns kommen und das Soziale nur noch nach dem Persönlichen bemessen, desto mehr Ängste und Ressentiments werden geschürt. Das sensible Gleichgewicht zwischen beiden Sphären ist kontaminiert. Der kulturhistorische und soziologische Blick Richard Sennetts hat dies noch vor einer global-digitalen Singularitätskapitalisierung klar formuliert: »The closer people come, the less sociable, the more painful, the more fratricidal their relations.« (ebd., S. 338) Rupi Kaur ist heute die lyrische Diva, die in Psalmen einen Seelenstriptease in Versen komponiert und auf Bühnen predigt. Amalia Ulman hingegen zerstörte die fröhliche Intimität der Zurschaustellung des vulnerablen Subjekts. Das »individuum ineffabile«, das seine soziale Unberührtheit, die Zone der Privatheit und persönlichen Freiheit genießt und wahrt (Plessner 2003: 201), ist den Menschen abhanden gekommen. Plessner wollte die Erinnerung an des »persönliche Reservoir des einzelnen, an seine Privatexistenz« (ebd., S. 201) wachhalten, die »conditio humana« des Doppelgängertums, das als Chance wahrzunehmen sei und nicht als Ursurpator einer Selbstentfremdung.

Nie sind wir uns in der digitalen Welt so nah und doch so fern gewesen. In Netzwerken verbunden, eine Gemeinschaft, und doch isoliert und fragmentiert, vereinzelt in der Singularität unzähliger Bewertungsschleifen: eine schöne neue Welt der Instagram(m)atisierung des Selbst, das nichts mehr schmecken kann, weil es selbst geschmacklos geworden ist. Sinn und Sitte in den Valorisierungsprozessen zwischen Mensch und Masse wieder zu entkoppeln und das transzendentale Geschäft einer Kritik der Urteilskraft als Wissenschaft zu betreiben, wird Aufgabe von digitalen Passanten, Flaneuren und Sammlern sein, nachsinnenden Grüblern, Verschwendern der Zeit, Archivaren recycelten Abfalls in der Bibliothek von Babel. Weil der Verfall der status quo der Modernen ist, weiß nur diejenige um den Wert der Dinge, die aufräumt. Wer aufräumt, entscheidet über Wiederkehr oder Verlust, Erinnern und Vergessen. Der Letzte, der aufräumt, wird der Erste sein, der einer Erneuerung des Abfalls beiwohnen wird. Der Verfall des Höheren wird zum Abfall des Niederen, doch aus dem Niedrigen wird Höheres geboren (vgl. Groys 1992: 122).[11] In einer Konstellation unzähliger Fallgeschichten der Kulturen finden Geisteswissenschaftler:innen korrespondierende Sinnesdaten, die sie analysieren und vergleichen, damit kulturhistorische Fälle tradierbar bleiben.

Wer heute noch das Ende der Literatur oder gar der Kunst im Digitalen beklagt, hat die medienphilosophische Pointe Benjamins nicht verstanden: Der Verfall des Echten und Auratischen, des Hier und Jetzt eines Originals, das uns als Ferne erscheint, obwohl es in unmittelbarer Nähe an uns herantritt – der letzte Pinselstrich eines Leonardo da Vinci vor Vollendung seines Kunstwerks, der letzte Ball eines Roger Federer auf dem Tennisplatz, der als NFT berechnet wird und nicht ersetzbar ist (vgl. Reichert 2021)[12] – ist die Bedingung der Tradierbarkeit. Ohne Kopie kein Original – wenn nämlich seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte das Herstellen von Dingen auf ihre Reproduzierbarkeit aus war, das heißt also auf die Bedingung der Möglichkeit neue Dinge zu erschaffen, dann gab es im Grunde nie eine historische Phase, in der ein auratischer Moment stattgefunden haben könnte. Woher kommt dann der Drang, das Hier und Jetzt eines Originals zu spüren? Das auratische Begehren ist das Produkt seiner Autodestruktion durch das, was es ermöglicht: das Kopierbare. Es zerschlägt in einer Genealogie von sich verschiebenden auratischen Trajektorien die Autorität der Tradition, um die Originalität eines Kunstwerks durch seine Fruchtbarkeit zu zahllosen Reprodukionen zu beweisen.

Der Verlust verleiht den Dingen ihre Aura und begründet unsere Wissenschaften. Als Forschende kultureller Phänomene retten wir nicht die Kunstwerke vor ihrem Verfall, wir verwerten ihn. Von Fall zu Fall ergeben sich neue Recyclingmöglichkeiten. In den digitalen Welten der Miniaturen werden wir im Kleinen das Große finden und die Erfahrbarkeit vergangener Lektüren retten, indem wir von ihrem Verschwinden (und ihrer Wiederkehr) in neuen Medien erzählen.

Literatur

Bedrane, Sabrinelle; Colin, Claire; Lorre-Johnston, Christine (2019): Le Format court. Récits d’aujourd’hui. Paris: Classiques Garnier.

Benjamin, Walter (1991): Auf die Minute, in: Gesammelte Werke Bd. 4/2, 7 Bde., in 14 Tl.-Bd., hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main 1991, S. 761-763.

Benjamin, Walter (1991): Metaphysisch-geschichtsphilosophische Studien [Lehre vom Ähnlichen], in: Gesammelte Werke Bd. 2/1, 7 Bde., in 14 Tl.-Bd., hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main, S. 89-234.

Benjamin, Walter (1991): Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: Gesammelte Werke Bd. 2/1, 7 Bde., in 14 Tl.-Bd., hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main, S. 431-471.

Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Ette, Ottmar (2008): Epistemologie der écriture courte – écriture courte der Epistemologie: Versuch einer Antwort auf die Frage ›Was ist Nanophilologie‹? in: ders., (Hg.): Nanophilologie. Literarische Kurz- und Kürzestformen in der Romania. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, S. 167-186.

Gamper, Michael; Mayer, Ruth (Hg.) (2017): Kurz & Knapp. Zur Mediengeschichte kleiner Formen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bielefeld: Transcript.

Gunkel, Katja (2018): Der Instagram-Effekt. Wie ikonische Kommunikation in den Social Media unsere visuelle Kultur prägt. Bielefeld: transcript.

Groys, Boris (1992): Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie. München: Carl Hanser.

Gwozdz, Patricia A.: Topographien des Verschwindens. Lektüren der Erinnerung und Lektoren des Erinnerns bei Walter Benjamin und Jorge Luis Borges. München: AVM 2011.

Gwozdz, Patricia A.: Schöne neue Welt des Fast Food Reading: Ansätze zur Erforschung der digitalen Erzählkultur bei Instagram, in: Hispanorama (08/2021).

Hayles, N. Katherine (2012): How we think. Digital Media and Contemporary Technogenesis. Chicago: The University of Chicago Press.

Hennion, Antoine; Latour, Bruno (2013): Die Kunst, die Aura und die Technik gemäß Benjamin – oder wie man so viele Irrtümer auf einmal begehen kann und dafür auch noch berühmt wird, in: Thielmann, Tristan; Schüttpelz, Erhard (Hg.): Akteur-Medien-Theorie. Bielefeld: transcript, S. 71-80.

Kaerlein, Timo (2018): Smartphones als digitale Nahkörpertechnologie. Zur Kybernetisierung des Alltags. Bielefeld: transcript.

Kant, Immanuel (2009[1790]: Kritik der Urteilskraft. Schriften zur Ästhtik und Naturphilosophie, hrsg. von Manfred Frank und Véronique Zanetti. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag.

Karpik, Lucien (2007): L’économie des singularités. Paris: Gallimard.

Kaufmann, Katja (2018): Mobil, vernetzt, geräteübergreifend: Die Komplexität alltäglicher Smartphone-Nutzung als methodische Herausforderung. In: Katzenbach, Christian (Ed.) ; Pentzold, Christian (Ed.) ; Kannengießer, Sigrid (Ed.) ; Adolf, Marian (Ed.) ; Taddicken, Monika(Ed.): Neue Komplexitäten für Kommunikationsforschung und Medienanalyse: Analytische Zugänge und empirische Studien. Berlin (Digital Communication Research 4).

Lagmanovich, David (2008): Was ist ein mircorrelato – und was ist keiner? in: Ette, Ottmar (Hg.): Nanophilologie. Literarische Kurz- und Kürzestformen in der Romania. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, S. 39-52.

Latour, Bruno (2005): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford University Press.

Latour, Bruno; Lowe, Adam (2013): Das Wandern der Aura – oder wie man das Original durch seine Faksimiles erforscht, in: Thielmann, Tristan; Schüttpelz, Erhard (Hg.): Akteur-Medien-Theorie. Bielefeld: transcript, S. 511-530.

Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Luhmann, Niklas (1997): Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

McLuhan, Marshal (1994): Understanding Media. The Extensions of Man. London, Cambridge: The MIT Press.

Nymoen, Ole; Schmitt, Wolfgang M. (2021): Influencer. Die Ideologie der Werbekörper. Berlin: Suhrkamp (4. Auflage).

Paßmann, Johannes (2018): Die soziale Logik des Like. Eine Twitter-Ethnografie. Frankfurt am Main, New York: Campus.

Plessner, Helmuth (2003): Die Frage anch der Conditio humana (1961), in: ders.: Conditio humana. Gesammelte Schriften III. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 136-217.

Reckwitz, Andreas (2017): Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin: Suhrkamp.

Reichert, Kolja (2021): Krypto-Kunst. Digitale Bildkulturen. Berlin: Wagenbach.

Sennett, Richard (1974): The Fall of Public Man. New York: Pinguin Books.

Seyfert, Robert; Roberge, Jonathan (Hg.) (2017): Algorithmuskuklturen. Über die rechnerische Konstruktion der Wirklichkeit. Bielefeld: Transcript.

Simanowski, Roberto (2011): Digital Art and Meaning. Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art and Interactive Installations. London/Minneapolis: University of Minnesota Press.

Simanowski, Roberto (2016): Facebook-Gesellschaft. Berlin: Matthes & Seitz.

Tocqueville, Alexis de (1850): De la démocratie en Amérique, tome 2, Paris: Pagnerre.

Ulman, Amalia (2018): If you don’t pay my bills. Excellences and Perfections. London, New York: Prestel Publishing.

Weber, Samuel (2008): Benjamin’s -abilities. Cambridge Mass., London: Harvard University Press 2008.

[1] Ich beziehe mich hierbei der überschaulichen Simplizität wegen auf die Unterscheidung, die Niklas Luhmann vorgenommen hat. Kunst, Medium und Form sind drei unterschiedliche Kategorien: Während das Medium eine lose Kopplung von Elementen ist und damit Offenheit und Selektion bei Übertragungen ermöglicht, ist die Form eine relativ feste Verbindung, die eine Differenz zu allen anderen möglichen Verbindungen setzt. Die Kunst wiederum stellt artifizielle Kopplungen dar, die als neues Medium für neue Formen fungieren können (Luhmann 1997: 170ff.). Das Medium also nimmt eine bestimmte Form an, ohne sich in seiner Potentialität für neue Formen zu verbrauchen, gerade weil die Form das Medium durch das Spiel der Wiederholbarkeit von Beobachtungsverhältnissen (und ihren Irrtationen) regeneriert. Das, was gerade nicht an möglichen Formen aktualisiert ist, wird im Moment des Inaktuellen bewahrt, um potentielle andere Kopplungen möglich zu machen. Form und Medium interagieren also zwischen Redundanz und Variation auf eine solche Weise, das »gelungene« Kunstwerke »unwahrscheinliche Evidenz« (ebd., S. 191) produzieren, die zu Attraktoren weiterer Beobachtungsprozesse werden. Im Grunde ist dies noch aus dem Fundus Marshal McLuhans entlehnt, der die Botschaft des Mediums als »meaning« in Form eines »effects« charakterisiert, wodurch die Botschaft des Mediums stets ein anderes Medium ist (vgl. McLuhan 1994[1964]: 305)

[2] Innerhalb der unterschiedlichen disziplinären Positionierungen, die man gegenüber dem Algorithmus haben kann, verweise ich hier vor allem auf die kulturwissenschaftlich übergreifenden Definitionen, die in dem Band Algorithmuskulturen (vgl. Seyfert/Roberge 2017) diskutiert werden. Dort wird ein Alogorithmus als eine Einheit von Logik und Kontrolle definiert, und zwar im Sinne eines Sortierverfahrens zur Berechnung von Problemlösungsstrategien, eingebettet in Befehlsstrukturen und mathematische Formeln, die in verschiedenen Programmiersprachen verfasst sind. Probleme können so in einzelne Schritte zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. Es bleibt jedoch die Frage bestehen, ob sie omnipotente Souveräne oder aber vieldeutig und chaotisch seien. Da es sich bei den meisten Algorithmen immer noch um eine agency aus menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren handle, führe die »multiple Opazität« (ebd., S. 9) zu nicht-linearen Pfaden, die sich wandelten und Fluktuationen und Abweichungen unterworfen seien. Daher seien sie auch nur schwer zu entpacken, weil sie sich in einem kontinuierlichen Zwischenstadium befänden. Daher sei die Hoffnung und der Traum von der Effiziens des Algorithmus an die Möglichkeit seines regelmäßigen Scheiterns gebunden. Als dynamische Enititäten »lost in translation« sei ihr Scheitern daher ein notwendiger Bestandteil ihres Funktionierens (ebd., S. 10).

[3] Siehe hierzu auch die Arbeiten von Roberto Simanowski zu Produktions- und Rezeptionsweisen digitaler Kunst in unterschiedlichen medialen Formaten bis zu Installationen, wobei der Medientheoretiker stets betont, dass digitale Hermeneutik ein Nachfolger postmoderner Literaturtheorien sei, ohne dass diese die Bedingungen von Digitalisierung reflektiert hätten. Begriffe wie Präsenz und Materialität leiteten in ein anderes hermeneutisches Verständnis von Kunst über und ersetzten die Begriffe wie Interpretation oder Bedeutung, wodurch sie den Weg für eine Ästhetik der Oberflächen und Erscheinungen geebnet hätten (Simanowski 2011: 15).

[4] Die akademische Forschung zur Literatur und Poesie im Social-Media-Zeitalter wird an der Universität Hamburg in einem interdisziplinären Verbund – gefördert durch ERC Advanced Grant – geleistet. Dort finden sich auch erste Forschungsprojekte, die sich genuin mit der literarischen Arbeit bei Instagram beschäftigen, u.a. dasjenige von Magdalena Elisabeth Korecke mit dem Titel »Visual Poetry on Social Media Plattform: New Media Aesthetic and Digital Activism«. URL der Homepage: https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/forschung/forschungsprojekte/poetry-in-the-digital-age.html

[5] Artikel online abrufbar unter: https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/39375/1/amalia-ulman-2014-instagram-hoax-predicted-the-way-we-use-social-media (abgerufen am: 11.05.22)

[6] Der medienpessimistische Blick auf die Facebook-Gesellschaft von Roberto Simanowski, nämlich dass das Individuum dort stets als Objekt seiner Geschichte in Erscheinung trete, niemals jedoch als Subjekt seiner Narration (vgl. Simanowski 2016: 81), ist von Amalia Ulman umgekehrt worden. Sie nutzt gerade die Regeln des Mediums und der Community, um sie gegen sie selbst zu wenden und gleichzeitig die Selbstverobjektivitierung in der Geschichte durch eine künstlerische Mimikry des Mediums zu erreichen, die umschlägt in Kunst und damit neue mediale Erzählformen möglich macht.

[7] Samuel Weber hat in seiner wichtigen Studie zu den »-barkeiten« bei Benjamin hervorgehoben, dass der Begriff auf Benjamins Rezeption von Kants Kritik der Urteilskraft und den Vermögen (»abilities«) zurückgeht (Vgl. Weber 2008). Die Bestimmbarkeit und Mitteilbarkeit des Geschmacksurteils hänge von dem ab, was allgemein mitgeteilt werden könne und daher auch bestimmbar sei (ebd., S. 15). Erkennbarkeit, Lesbarkeit oder Kritisierbarkeit bezeichnen allesamt Virtualitäten des Bestimmbaren, die, weil sie gerade gewissen Bestimmungen ausschließen müssen, stets auf die Bedingungen der Möglichkeit von Bestimmungen abzielen. So ist auch beispielsweise der Begriff der »Mitteilbarkeit« so zu verstehen, dass er die Übermittlung des Sich-Selbst-Teilenden einschließt, um in der Vermittlung etwas anderes zu werden (to separate and to share with). Folglich ist der Erhalt der Teilbarkeit die Aktualisierung weiterer Alteritäten und Differenzierungen. Deleuze habe diese theoretischen Wege weiter ausgebaut, die Weber bereits bei Hegel deutlich konturiert sind, denn bereits dort sei die Vermittlung eine Virtualität als vergangene Gegenwart, die sich als Negation der Gegenwart realisiert und bestimmt. Jede Form individueller Identität existiere nur in dieser Virtualität des »Fortgegangen zu einem zweiten«, was zugleich bedeute, dass die nicht vermittelbare Gegenwart stets nur ein Moment sei, der virtuell bleibe und sich im Grunde nur als vollendete Zukunft präsentiere, verstanden im Modus einer Gegenwart als unvollendete Vergangenheit (ebd., S. 37). In diesem Sinne sei auch Benjamins »Hier und Jetzt« als das ultimative Ende, d.h. als Schnitt und Einschnitt zu verstehen, der teilt, um etwas zu erzeugen, das stets das Andere als »ability« mitträgt.

[8] Insofern wäre die Kritik Bruno Latours und Antoine Hennion an dem Technikbegriff Benjamins berechtigt, wenn sie anmerken, dass die technische Reproduktion kein Gegenargument gegen die Aura ist, sondern erst seine Ermöglichung. Benjamins freundschaftlich erzwungenes Gleichgewicht zwischen einem idealistischen Kunstbegriff und marxistischen Technikbegriff führe einerseits zur Denunzierung der Kunst und andererseits zur Reduktion von Technik auf bloße Reproduktion des Originals (Hennion/Latour 2013: 71-80). Dabei müsse man vielmehr, so Latour und sein Co-Autor Lowe, von einem »Wandern der Aura« im Kunstwerk sprechen, denn jede Karriere eines Kunstwerks beruhe auf »Trajektorien«, das heißt auf unterschiedlichen Verkehrswegen ihrer Reproduktion – vom bloßen materiellen Erhalt durch Restaurationen wie in den Bildenden Künsten bis zur digitalen Reproduktionen von Faksimiles. Kurz: Ohne Reproduktion gebe es keinen Ursprung und keine Abstammungslinie, die auf ein Original zurückverweist (Latour/Lowe 2013: 511-530). Allerdings übersehen die Autoren aufgrund des Übersetzungsfehlers von Reproduzierbarkeit zu »reproduction«, dass die transzendentale Bewegung der Potentialität, die zur Tradierbarkeit des Kunstwerks führt, bei Benjamin mitgedacht wird.

[9] Den Begriff entnimmt Reckwitz seiner Lektüre des französischen Ökonomen Lucien Karpik (»L’économie des singularités«), wobei bei Kaprik lediglich Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Lebens gemeint sind, d.h. vorrangig Produkte der kulturellen Massenindustrie bis hin zu professionellen Dienstleistungen. Kaprik spricht daher auch von einer Ökonomie der Qualitäten, die a) mehrdimensional strukturiert, aber nicht teilbar sind, weil ihre Wahrnehmung von der Bewertung individueller Konsumenten abhänge, und zwar in der Art und Weise wie sie sich ihm präsentieren und wie sie von ihm interpretiert werden; die b) strategisch ungewiss seien, weil ihre Perspektive stets limitiert sei und bestimmte Konsumenten ausschließe; und die c) unvergleichbar seien, weil auf dem Markt das Vergleichbare stets das Unvergleichbare einschließe (vgl. Karpik 2007). Reckwitz bezieht sich auf diese Definitionen, wendet sie jedoch – auch mit Rückgriff auf Kants Kritik der Urteilskraft, die er kurz erwähnt, aber theoretisch nicht in seine Theorie implementiert – philosophisch und fasst sie als soziale Logik der Einzigartigkeit (Nichtverallgemeinerbarkeit, Nichtaustauschbarkeit, Nichtvergleichbarkeit), in der das Allgemeine zum Allgemein-Besonderen werde (vgl. Reckwitz 2017: 31). Dabei sieht er vor allem die Märkte der Sozialen Netzwerke als Singularitätsmärkte an, die frei nach dem Motto »singulär ist das, was authentisch ist« (ebd., S. 139) durch gesteigerte Aufmerksamkeit einen Buzz-Effekt erzeugten, der zu einer »Attraktivität des Attraktiven« führe und damit zu einer Steigerung des »Singularitätskapitals«, das in den digitalen Medien stets neu evaluiert werden müsse, um sich zu erhalten und zu vermehren (ebd., S. 167).

[10] So spricht auch Reckwitz von Valorisierungsinstanzen, die nicht mehr nach Hierarchien von Laien und Experten funktionieren, d.h. das Urteil gründet nicht mehr auf einem analytischen Zugang qua richtiger Begriffe, sondern auf dem Zusammenhang von Erlebtem und Bewertetem. Was nun zählt, ist das Vertrauen der Rezipienten. Reckwitz geht jedoch hierbei nicht auf das Nachfolge-Prinzip von Kant ein, sondern leitet es aus der ökonomischen Theorie ab. Doch schon Kant hat ja auf diesen Zwiespalt zwischen der Kritik als Kunst (vergleichbar mit der Laienposition) und der transzendentalen Form der Kritik als Wissenschaft (Position des Experten) hingewiesen. Die erste Form der Valorisierung beruht auf einer Kombination von Verstand und Einbildungskraft, ist empirisch, physiologisch und psychologisch und daher auf das unmittelbare Erleben in der gegebenen Vorstellung (»ohne Beziehung auf vorhergehende Empfindungen oder Begriffe«) fokussiert. Der Experte hingegen, wenn er denn das Geschäft einer transzendentalen Kritik betreiben möchte, will das subjektive Geschmacksprinzip als eine Urteilskraft a priori begrifflich entwickeln und rechtfertigen. Als Erkenntnisvermögen deduziert soll es nicht das unmittelbare Erleben bewerten, sondern von ihm abstrahieren, um die Beurteilung der Gegenstände als Produkte der Kunst in den Blick zu nehmen. Für Reckwitz hat gerade dieses »Valorisierungsspektakel« (ebd., S. 171) zu einer »Popularisierung des Hochkulturellen« und einer »Intellektualisierung des Populären« geführt.

[11] In seinen Essays zur modernen Kunsttheorie unterscheidet Boris Groys zwischen den legitimen kulturellen Güter, die ins Archiv aufgenommen werden, und dem profanen Raum der alltäglichen Gegenstände, die aufgrund ihrer Trivialität und Irrelevanz dem Vergessen einheimfallen. Vor diesem »Abgrund« muss sich jedoch die Kultur schützen, da kulturelle Werte immer schon aus einer Umwertung der Werte vom profanen Raum in den sakralen hervorgehen. Das Archiv sei dabei nichts anderes als die Erinnerung an die Ereignisse dieser Umwertungen (Groys 1992: 61). Die Entstehung von etwas Neuem vollziehe sich daher als Vergleich und Tausche beider Sphären, in denen eine Spannung zwischen dem höchsten kulturellen Wert und dem profansten Objekt, dem dieser Wert zugemessen wird, bestehen bleibt. Je größer die Spannung, desto wertvoller der Moment in der Geschichte der Umordnung dieser Hierarchien (ebd., 92). Aus diesen Spannungsverhältnissen entsteht ein »Aufbewahrungszyklus«, der den vergessenen Müll des Alltags valorisiert: »Deshalb beginnt mit jedem Heraustreten aus der Kultur ein neuer Aufbewahrungszyklus weil das, was aus der Zerstörung der Kultur gewonnen wurde, in noch höherem Maße der Bewahrung und Erhaltung bedarf als das zuvor zerstörte.« (ebd., S. 122)

[12] Wie Kolja Reichert verständlich und anschaulich dargelegt hat, handelt es sich bei den sogenannten »non fungible tokens« auf Basis der Blockchain-Technologie, die so etwas wie ein kollektives Kontobuch (Register) ist, um ein nicht ersetzbares meist visuell codiertes Gut (von stark verpixelten Memes zu 3D Animationen mit Beruhigungseffekt oder aber KI-generierten rein digitalen Kunstwerken). Dabei ist die Community, die für ihre maschinengestützte Rechenkraft (»mining«) schließlich mit der jeweiligen Währung entlohnt wird, nicht so sehr an dem Objekt selbst interessiert, sondern an dem Akt des Spekulierens selbst, Teil von etwas Größerem zu sein, ein Kunstmarkt der (scheinbar) dezentralisiert ist (Reichert 2021: 58). Mit Rückgriff auf Benjamins Aura-Begriff hält er daher fest, dass die Aura nicht objektgebunden sei, sondern an den Moment des öffentlichen Registereintrags in die Rechengeschichte der Blockchain, die den Eigentümer mit seinem Eigentum durch den Preis, deren Wert er selbst bestimmt, verbindet (ebd., S. 51). Im Grunde sei das einzige Gut, mit dem man handle, die Geschichte selbst, aus der man Kunst macht: »Gekauft wird also der Akt des Kaufens selbst. Gekauft wird die spektakuläre Ergreifung dieser historischen Gelegenheit.« (ebd., S. 55)