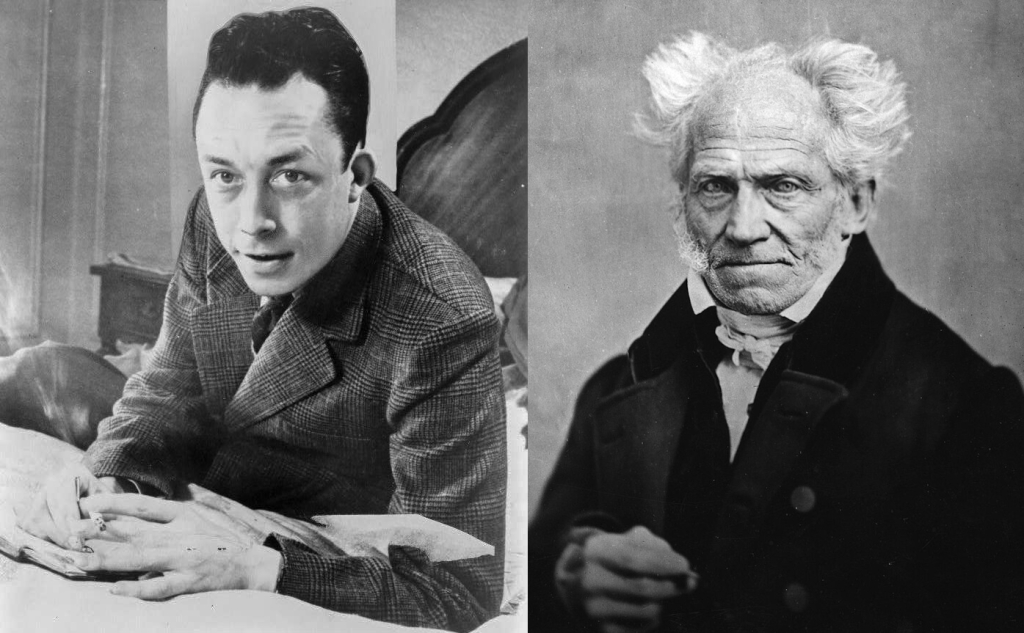

Was ist der Sinn des Lebens? Eine Antwort auf diese Frage sind bislang noch alle Religionen und Philosophien schuldig geblieben. Bleibt als ›Ausweg‹ dann nur noch der Nihilismus als Einsicht in die Sinnlosigkeit des Lebens? Hendrik Wallat (jüngst bei Velbrück Wissenschaft erschienen: Dyspraxia. Kritische Theorie im Sog der Negativität, 2023) geht in seinem Beitrag für das Velbrück Magazin den Versuchen von Arthur Schopenhauer und Albert Camus nach, mit diesem Problem umzugehen.

Kann man den Sinn des Lebens finden?

Auf der Suche nach einem Phantom mit Schopenhauer und Camus

VON HENDRIK WALLAT

Die populäre Annahme, dass man den Sinn des Lebens finden könne, geht von der Prämisse aus, dass der Sinn wie ein Objekt besteht oder der Sinn doch wenigstens objektiv sei. Man sucht ihn dann wie den Stein der Weisen, den man, einmal gefunden, wie seine Geldbörse bei sich in der Tasche tragen kann; manch einem, es müssen nicht einmal die Dümmsten sein, ist gleich das gut gefüllte Portemonnaie selbst der Sinn des Lebens, etwas Handfestes, von dem man nie genug haben kann. Die Vorstellung vom Sinn des Lebens als einem Objekt, das man nur lang genug suchen muss, um es zu finden und dann zu horten, verspricht Sicherheit und dient der Abwehr der Erfahrung jener Sinnlosigkeit, die vermeintlich in den vollendeten Nihilismus führen muss. Alle Religion bauen auf diesem metaphysischen Bedürfnis nach transzendenter Sicherheit. Dieses Grundbedürfnis speist sich laut Arthur Schopenhauer aus zwei fundamentalen, sich bedingenden Erfahrungen des Menschen, die ihn, wenn er sich ihnen wirklich zu stellen bereit ist, zu zerschmettern drohen: dem Bewusstsein vom Tod als der „Endlichkeit alles Daseins“ sowie der Erkenntnis von der „Vergeblichkeit alles Strebens“[1]. Vergleichbar mit den Ausführungen des hl. Augustinus erläutert Schopenhauer dies am Wesen der Zeit. Anders als es bei dem Kirchenvater der Fall ist, lehrt Schopenhauers Zeitspekulation jedoch nicht die versöhnende Botschaft von der alles Zeitliche umfassenden und aufhebenden Ewigkeit Gottes, als sie uns vielmehr die Nichtigkeit aller Dinge ohne allen transzendenten Trost vor Augen führen will:

„Was Gewesen ist, das ist nicht mehr; ist eben so wenig, wie Das, was nie gewesen ist. Aber Alles, was ist, ist im nächsten Augenblick schon gewesen. […]. Jedem Vorgang unseres Lebens gehört nur auf einen Augenblick das Ist; sodann für immer das War. Jeden Abend sind wir um einen Tag ärmer. […]. Auf Betrachtungen, wie die obigen, kann man allerdings die Lehre gründen, daß die Gegenwart zu genießen und Dies zum Zwecke seines Lebens zu machen, die größte Weisheit sei; weil ja jene allein real, alles Andere nur Gedankenspiel wäre. Aber eben so gut könnte man es größte Thorheit nennen: denn was im nächsten Augenblicke nicht mehr ist, was so gänzlich verschwindet, wie ein Traum, ist nimmermehr eines ernstlichen Strebens werth.“[2]

Alle Religionen schließen diesen Abgrund des Nichts, der sich dem Menschen auftut und ihn zu verschlingen droht. Sie stiften Sinn, indem sie die Absurdität menschlichen Daseins durch eine göttliche Erzählung abwehren. Alles hat einen Sinn und alles wird, so jedenfalls der christliche Gedanke des Heilsgeschehens, am Ende gut, wobei alle Religionen vorgeben, dass sie nicht menschliche Schöpfungen und Sinnstiftungen, sondern Offenbarungen einer göttlichen Macht sind, wie immer diese auch im Einzelnen begriffen wird. Im Prozess der menschlichen Aufklärung hat sich genau dieser Anspruch als wenig haltbar erwiesen. Er verlangt einen Glauben, der nicht nur sehr viel Wissen ausblenden muss, sondern vor allem auch einen, der nicht bereit ist, die Erfahrung der Sinnlosigkeit zu zulassen, eines Abgrundes, der nie abwesend ist und unseren Alltag stets umgibt, sich aber nur in jenen Momenten des Schreckens offenbart, welche die Grundfesten der individuellen Existenz zum Schwanken oder auch zum Einsturz bringen. Alle Religionen oder Lehren, die meinen, im Besitz eines objektiven Sinns zu sein, sind in diesem Sinne riesige kollektive Verdrängungsmaschinen in einem doppelten Sinne: Sie verdrängen sowohl die Sinnlosigkeit durch ihre göttliche Heilsbotschaft, und sie verdrängen zugleich auch, dass sie selbst produktivste Sinngeneratoren sind, die von dem unglaublichen Schöpfungsvermögen der Menschen zeugen, die vergessen, dass sie selbst die Urheber dieser Schöpfungen sind, denen sie sich dann als höheren Mächten unterwerfen. So lautet verkürzt die klassische Religionskritik der Aufklärung von Ludwig Feuerbachs These, der zufolge Gott eine Projektion unseres idealisierten Selbstbildes in den Himmel ist, über Karl Marx’ Kompensationsthese, dem die Religion Opium des (nicht für das) Volks ist, mithin eine Kompensation für das irdische Elend, bis hin zu Sigmund Freuds psychoanalytischer Kritik der Religion als einer Illusion, die gleichermaßen unseren infantilen Allmachtphantasien wie der Verinnerlichung väterlicher Autorität entspringt; Unbewusstes und Wünsche sind es, welche die göttliche Allmacht generieren, die als omnipotente über uns total verfügt, uns aber auch beschützt. Der hierzulande weniger bekannte griechisch-französische Philosoph und politische Denker Cornelius Castoriadis steht in dieser Tradition, wobei er besonders den wichtigen Sachverhalt hervorhebt, dass die Religion zugleich die Erfahrung eines ursprünglichen Abgrundes wie auch dessen Verdrängung ausdrückt und darstellt:

„Seit den Anfängen war die Religion stets die Antwort auf die menschliche Unfähigkeit […] das Chaos zu akzeptieren […] und ihm die Stirn zu bieten. Was man verschiedentlich das Bedürfnis nach Religion genannt hat, entspricht der Weigerung der Menschen absolute Andersheit anzuerkennen, die Grenze jeder eingeführten Bedeutung […], der allem Leben innewohnende Tod, das Sinnlose, das jeden Sinn umgibt und durchdringt. […]. Die Religion gibt dem Unbenennbaren einen Namen, liefert eine Vorstellung des Unvorstellbaren, bestimmt den Standort des Unauffindbaren. Sie entspricht und genügt gleichermaßen der Erfahrung des Abgrunds und der Weigerung, ihn zu akzeptieren.“[3]

Nach dem ‚Tod Gottes‘, dessen Leichnam Friedrich Nietzsche in einer seiner bekanntesten Aphorismen seziert, sind die traditionellen religiösen Botschaften endgültig im wahrsten Sinne des Wortes unglaubwürdig geworden, mögen ihnen auch noch so viele Menschen aus Tradition oder ungestillten metaphysischen Bedürfnissen weiterhin folgen. Die Insistenz auf diesen Sachverhalt ist nicht im Geringsten gleichzusetzen mit einer Verabsolutierung des wissenschaftlichen Weltbildes. Dieses sollte uns zwar lieb und teuer sein. Wenn es jedoch nicht falsches Heil versprechen und sich somit selbst konterkarieren möchte, muss es sich eingestehen, keinerlei Antworten auf jene sogenannten letzten Fragen geben zu können, die am Ende Menschen bewegen; dies gilt prinzipiell und ist keine Frage des Fortschritts des Wissens in der Zeit, handelt es sich doch um ‚Gegenstände‘, die wissenschaftlicher Methode gar nicht zugänglich sind. Eine aufklärte Wissenschaft weiß folglich um ihre prinzipiellen Grenzen und stilisiert sich nicht zur positivistischen Ersatzreligion. Zudem wäre der Prozess des Lebens vom Urknall bis zur Gegenwart über die Entstehung des Organischen aus unorganischer Materie bis zur Genese des Geistigen, in dem sich die an sich geistlose Natur selbst reflektiert, ja keineswegs weniger wundersam, wenn man, was nicht der Fall ist, für alles eine naturwissenschaftliche Kausalerklärung hätte. Eher wäre dies alles noch mysteriöser: Wieso explodiert aus dem Nichts – was immer das ‚sein‘ soll, denkbar ist es nur als Grenzbegriff, da es bereits als Gedachtes nicht mehr nur Nichts ist – eine Materie in einer unvorstellbaren Größenordnung?; nach astronomischen Schätzungen soll es mehr als 70.000.000.000.000.000.000.000 Sterne geben, dazwischen unendlicher Raum, in der selbst das Licht kaum von der Stelle kommt. Warum steht am Ende der Kosmogenese auch noch ein Wesen, dass sich darüber Gedanken machen kann und, im Sinne der Sinnfrage, auch machen muss? Wissenschaft hilft hier nicht weiter – Religionen aber auch nicht. Letztere verkennen kollektiv, dass sie keinen Sinn gefunden haben und ihre Lehren sich keiner Offenbarung verdanken, sondern Produkte der unermesslichen Schöpferkraft des menschlichen Geistes sind, die in der Tat so riesig ist, dass man selbst wieder auf den Gedanken kommen könnte, dass sie ein göttlicher Funke beseelt hat.

Die Möglichkeit hiervon soll überhaupt nicht dogmatisch bestritten werden, zumal die Wissenschaft, wie gesagt, hier auch nicht weiterhelfen kann. Nur ist mit der Möglichkeit, dass es etwas Göttliches gibt, nicht im Geringsten gesagt, dass es deswegen irgendeinen Sinn gibt. Im Christentum ist Gott nicht nur eine Macht, ein anonymer Schöpfer, sondern unser aller Vater, von unbeschreiblicher Güte und Barmherzigkeit. Angesichts einer Welt, die so ganz anders aussieht, als man sich doch wohl eine durch den Kreuztod von Gottessohn erlöste vorstellt, wurde das Christentum früh vor die Herausforderung gestellt, das Elend dieser Welt in Einklang mit der Über-Güte Gottes und seinem Heilswerk zu bringen. Dies ist das Problem der Theodizee, was die Rechtfertigung Gottes im Angesicht der Übel der Welt bezeichnet. So oft auch versucht wurde, diese vernünftig zu begründen, rational überzeugend fällt keine einzige Theodizee aus, berstet jedes Argument voll innerer Widersprüche. Die gewitzte Antwort ist dann, dass es ja gar nicht um Wissen, sondern eben um Glauben gehe, dem sich alleine die Mysterien der Welt erschließe; wer hier Wissen verlange, sei selbst unverständig und begehe eine metabasis eis allos genos, einen Kategorienfehler, der an der Sache vorbei argumentiere. Und wenn am Ende gar nichts weiterhilft, vollzieht man gleich einen geistigen salto mortale: credo quia absurdum, ich glaube nicht obwohl, sondern gerade weil es absurd ist.

Abgesehen davon, dass somit die rationalen Grundlagen jeder Diskussion von Grund auf verlassen sind und am Ende alles und nichts behauptet werden kann, ist eine solche ‚Argumentation‘ primär deswegen als Frechheit zu bezeichnen, weil sie den realen Schrecken, den Menschen erleiden müssen, rationalisieren, was in einem besonderen Maße der Fall ist, wenn der Glaube mit einer göttlichen Heilsbotschaft verbunden wird. Letztere würde ja auch implizieren – um es deutlich zu machen –, Eltern von einem zu Tode gefolterten Kind zu sagen, dass das alles Sinn mache und am Ende schon gut werde. Sicherlich wäre dies zu wünschen, solange aber alle menschliche Erfahrung dagegenspricht, ist es erheblich redlicher, die Sinnlosigkeit und das unermessliche Leiden nicht zu verdrängen und zu rationalisieren, zumal es selbst vom stärksten Wunsch ausgehend nicht möglich ist, auf seine Realisierung zu schließen; dies wäre zu schön, um wahr zu sein. Dem Schrecken und der Sinnlosigkeit gilt es vielmehr illusionslos ins Gesicht zu schauen. Was wir dann erkennen, ist, dass das Leben wesentlich Leiden ist und wir uns darin alle gleich sind. Alle Materie trägt den Keim ihrer Vergängnis in sich, jedes Leben endet im Tod. Wenn eins sicher ist, dann dass wir alle von einer Mutter geboren wurden und alle gleichermaßen sterblich sind. Schopenhauer hat für diese Sachverhalte einmal mehr die treffendsten Worte gefunden:

„Welch ein Abstand ist doch zwischen unserm Anfang und unserm Ende! Jener in dem Wahn der Begier und dem Entzücken der Wollust; dieses in der Zerstörung aller Organe und dem Moderduft der Leichen. Auch geht der Weg zwischen Beiden, in Hinsicht auf Wohlseyn und Lebensgenuß, stetig bergab: die seelig träumende Kindheit, die fröhliche Jugend, das mühselige Mannesalter, das gebrechliche, oft jämmerliche Greisenthum, die Marter der letzten Krankheit und endlich der Todeskampf“[4].

Auch auf diese Tatsachen hat das Christentum eine Antwort, die aber tiefgründiger ist, als die Wohlfühlgeschichte vom lieben Vater und behütenden Hirten der über all seine Schäflein wacht, dabei aber seltsamerweise auch den einen oder anderen seiner Schützlinge zu vergessen scheint. Es ist die Lehre von der Erbsünde: Gott strafte uns für unseren Ungehorsam, warf uns aus dem Paradies und lieferte uns dem Tod aus. Schopenhauer interpretierte dies als die Einsicht darin, dass das Leben, mythologisch gedeutet, eine Strafe ist, was wir erkennen können. Schmerz und Leiden lehren uns demnach, dass das Leben etwas ist, was nicht sein sollte; ursprüngliches Christentum und Buddhismus kommen ihm zufolge in dieser Überzeugung überein und stellen ihm jene pessimistischen Religionen dar, die der Wahrheit nahegekommen sind. Wer diese erkannt hat, lässt vom Willen zum Leben, dessen unglaubliche Macht, an erster Stelle der Geschlechtstrieb und der Hunger, uns beharrlich an das Leben klammern lässt, welches doch substantiell Leiden und Unglück bedeutet. Wer das erkannt habe, überwinde den Willen zum Leben und erhalte dafür einen mystischen „Friede[n], der höher ist alle Vernunft, jene Meeresstille des Gemüths“[5], welche sich im „Nichts“[6] verliert, das uns vom Leben erlöst. Während der Narr letzteres für das höchste Gut hält, an das er sich, blind vom Willen zum Leben getrieben, klammert, um es am Ende eines langen Leidenswegs doch so sicher wie das Amen in der Kirche zu verlieren, ist es dem Weisen eine Strafe und eine Täuschung, die er durchschaut hat und von der er sich daher lossagt.

Schopenhauer verband mit seiner Einsicht in das (Un-)Wesen der Welt eine Ethik, der es um die Milderung des universellen, alle Lebewesen erfassenden Leidens ging. Die Einsicht in unsere Gleichheit im Leiden und unserer Sterblichkeit praktisch wendend, sollten wir uns als „Leidensgefährten“ begreifen, die einander „Schonung“ und „Toleranz“[7] schuldig sind. Diesen Gedanken, der an eine Solidarität alles Lebendigen im Angesicht von Tod und Leiden mahnt, hat Schopenhauer allerdings nicht politisch gewendet; er war konservativ und glaubte nicht, dass Politik irgendetwas an dem Wesen des Lebens ändern könne, welches vielmehr Schicksal sei. Anders verhält sich dies bei Albert Camus, dem philosophisch-literarischen Denker des Absurden und politischen Kämpfer für die Befreiung aller Menschen aus inhumanen gesellschaftlichen Verhältnissen.

Für Camus steht weniger das physische Leiden im Mittelpunkt seines Denkens, als die Erfahrung des Absurden menschlicher Existenz, die keinen Sinn hat, den der Mensch nicht selbst schafft. Auch er weiß um die Vergeblichkeit alles menschlichen Tuns und Wünschens, und bejaht doch, anders als Schopenhauer, das Leben. Was ihm Sinn in diesem schafft, ist die im Angesicht des Todes niemals enden könnende Revolte des Menschen gegen die Sinnlosigkeit auf der einen, und die Gewalt, mit der Menschen andere Menschen unterwerfen, auf der anderen Seite. Diese Revolte ist nicht nur anti-misanthrop und frei von jedem Asketismus, ohne doch den entfesselten, besinnungslosen Hedonismus als Bestimmung, Erfüllung und Sinn der individuellen Existenz zu inthronisieren. Sie ist vor allem auch explizit politisch. Für Camus sind wir alle gleich und keiner hat das Recht, über andere zu herrschen und die kurze Lebenszeit, die ein jeder von uns nur hat, zu seinen eigenen egoistischen Zwecken auszubeuten. Camus kämpft für die gleiche Freiheit aller. Freiheit ohne Gleichheit ist Herrschaft und Privileg, Gleichheit ohne Freiheit des Einzelnen universelles Sklaventum. Camus hat dementsprechend sowohl die Ungerechtigkeiten im Westen und den Skandal der Kolonialherrschaft als auch die staatssozialistischen Diktaturen im Osten vehement kritisiert, wo der libertäre Linke Camus besonders verhasst war und als Nihilist diskreditiert wurde.

Aus dem Pessimismus, der sich und anderen nichts über das Leiden und die Sinnlosigkeit des Lebens vormacht, entspringt bei Camus gerade keine Abkehr von der Welt, sondern eine ewige Revolte, die sich solidarisch zu den Lebenden verhält und im gewissen Sinne eine trotzige Bejahung unserer Existenz darstellt; nicht bloß in diesem Punkt der Kritischen Theorie Max Horkheimers verwandt, die den „theoretischen Pessimismus“ mit einer „nicht unoptimistische[n] Praxis“ zu „verbinden“[8] versuchte. Gerade weil unsere Existenz absurd ist, muss sie, soweit es nur menschenmöglich ist, humanisiert werden, ohne jedoch an irgendeine Erlösung zu glauben, also in dem Wissen, dass das ermordete Kind wirklich tot ist und dieser Tod keinen Sinn, sondern blanker Schrecken ist. Diesen zu erfahren, vereint die Menschen, indem sie wissen, dass sie kollektiv ein Schicksal teilen, dem sie mit ihrer grundlosen Freiheit die Stirn bieten müssen, die jeder Herrschaft, die am Ende immer auf dem Tod gründet, unversöhnlich entgegentritt. Diese absurde Freiheit, wie sie Camus erstmals im Mythos des Sisyphos expliziert[9], ist eine ohne jede Hoffnung und transzendente Absicherung. Die Erfahrung des Absurden führt daher zu einer nie endenden Revolte gegen den Tod, nicht weniger aber auch gegen falsche religiöse Versprechen, welche die menschliche Freiheit und das Leben verraten. In Der Mensch in der Revolte, der vielleicht bedeutendste philosophisch-politische Essay des 20. Jahrhunderts, kommt der Denker der absurden Freiheit abermals auf die praktische Dimension der Erfahrung des Absurden und der Sinnlosigkeit zu sprechen, die keinerlei Nihilismus ausdrückt, sondern das, was Philosophie in ihrem Innersten stets gewesen ist und immer sein wird: die unendliche Anstrengung, Sterben zu lernen und doch, trotz allem Leiden und Unrecht, das Leben, welches ja ein langes Sterben ist, weshalb Sterben zu lernen zugleich Leben zu lernen bedeutet, dennoch zu bejahen: „Im Lichte bleibt die Welt unsere erste und letzte Liebe. Unsere Brüder atmen unter dem gleichen Himmel wie wir; die Gerechtigkeit lebt. Dann erwacht die sonderbare Freude, die zu leben und zu sterben hilft und die auf später zu verschieben, wir uns fortan weigern. Auf der schmerzreichen Erde ist sie die bittere Nahrung, der rauhe Meerwind, das alte und das neue Morgenrot.“[10] Wer das verstanden heißt, weiß, dass den Sinn des Lebens zu finden, nichts anderes bedeutet, als ihn in und mittels einer Freiheit zu schaffen, die keinen Grund hat und um ihre Vergeblichkeit im Angesicht des Abgrundes des Todes weiß, gegen den sie dennoch im Namen der Lebenden ankämpft: Ich glaube nicht, aber ich revoltiere, weil es absurd ist.

[1] Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Zweiter Band. In: Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden. Bd. II. Nach den Ausgaben letzter Hand, hrsg. v. Ludger Lütkehaus, 2. Aufl. Leipzig 2018: Haffmannsverlag bei Zweitausendeins, S. 185.

[2] Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften. Zweiter Band. In: Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden. Bd. V. Nach den Ausgaben letzter Hand, hrsg. v. Ludger Lütkehaus, 2. Aufl. Leipzig 2018: Haffmannsverlag bei Zweitausendeins, S. 258 f.

[3] Castoriadis, Cornelius: Institution der Gesellschaft und Religion, S. 100 f. In: Das imaginäre Element und die menschliche Schöpfung. Ausgewählte Schriften Bd., 3, Lich 2010: Edition Av, S. 87-109.

[4] Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, S. 263.

[5] Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Erster Band. In: Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden. Bd. I. Nach den Ausgaben letzter Hand, hrsg. v. Ludger Lütkehaus, 2. Aufl. Leipzig 2018: Haffmannsverlag bei Zweitausendeins, S. 527.

[6] Ebd., S. 528

[7] Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, S. 274

[8] Horkheimer, Max: Pessimismus heute, S. 232. In: Max Horkheimer Gesammelte Schriften Bd. 7: Vorträge und Aufzeichnungen 1949-1973, Frankfurt/M. 1985: Fischer Verlag, S. 224-232.

[9] Vgl. Camus, Albert: Der Mythos des Sisyphos, 25. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2020: Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 64 ff.

[10] Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte. Essays, 27. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2009: Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 344.